在航空航天、深海探测、能源开发等工程领域,力学测量设备常面临极端环境挑战:极地科考中-80℃的低温、航空发动机内部上千摄氏度的高温、沙漠地区强风沙的持续侵蚀……这些条件不仅会导致传感器失效,更可能引发测量数据失真,直接影响工程安全与科研结论。如何确保设备在极端环境下稳定运行,并获取可靠数据?本文将从防护技术与数据保障两个维度展开深度探讨。

(一)物理性能衰减

高温环境下,传感器弹性元件易发生蠕变,导致测量滞后;低温条件中,粘接剂脆化可能引发信号漂移。例如,某型应变片在-40℃环境中因基底材料收缩,导致测量误差超过允许范围。

(二)环境干扰加剧

强振动工况下,接触式传感器的接触电阻会随振动频率变化,引发数据波动;腐蚀性介质(如海洋环境中的氯离子)可能穿透密封层,侵蚀电路板,造成设备短路。

(三)动态响应失真

高速冲击试验中,传统双目DIC系统因相机同步误差,难以捕捉瞬态应变场;强电磁干扰环境(如核电站周边)可能使传感器输出信号叠加噪声,掩盖真实力学特征。

(一)材料革新与结构优化

采用316L不锈钢替代普通碳钢制作测杆,可使盐雾环境下的耐腐蚀能力提升;针对高温场景,选用氧化铝陶瓷基板替代环氧树脂基板,可承受更高热负荷。结构上,通过有限元分析优化传感器弹性体形状,可降低热应力导致的变形。

(二)密封体系升级

某型位移计采用双层密封设计:外层使用高强度PVC胶形成冗余密封圈,内层通过热缩管与环氧树脂双重封装电缆接头,成功将耐水压能力提升至特定等级,适用于深海观测工程。

(三)动态补偿算法

集成宽温标定传感器与实时温度补偿模块,可自动修正热胀冷缩引起的测量偏差。例如,某系统通过算法补偿,使-40℃至+80℃范围内的位移测量误差控制在允许范围内。

(四)环境模拟预测试

利用多功能环境模拟舱,可复现极端条件:通过调节舱内气压模拟高原低压环境,测试设备在稀薄空气中的散热性能;利用风机系统产生强风并添加沙尘颗粒,验证传感器在风沙侵蚀下的信号稳定性。预测试可提前发现设计缺陷,缩短研发周期。

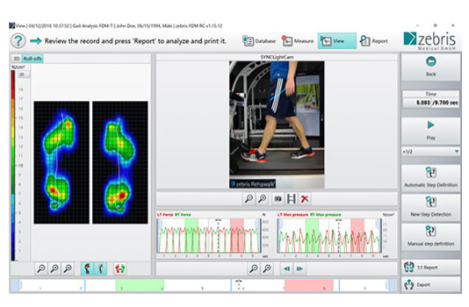

(一)实时校准与溯源

采用激光干涉仪作为基准源,定期对测量设备进行现场校准。例如,某系统通过集成高精度位移传感器,实现测量数据的实时溯源,确保长期测试中的数据一致性。

(二)冗余部署与交叉验证

在关键监测点部署多套设备,当数据偏差超过阈值时自动触发警报。某工程采用双传感器冗余设计,通过数据融合算法消除异常值,使位移监测的可靠性大幅提升。

(三)智能监控与预警

通过物联网技术,将设备状态数据(如绝缘电阻、温度漂移)实时上传至云端。监控平台利用机器学习模型分析数据趋势,当检测到异常时,同步生成故障诊断报告,指导现场排查。

(一)高温合金持久拉伸测试

在1400℃环境中,传统接触式传感器因热辐射干扰无法稳定工作。采用单目三维DIC系统,通过窄带滤光与蓝光补光技术抑制红热干扰,成功获取高温合金的蠕变曲线,为发动机叶片材料研发提供关键数据。

(二)极地复合材料性能评估

在-80℃的极地环境中,粘贴式应变片因粘附剂脆化失效。改用非接触式光学测量技术,通过全场应变计算,完成复合材料在低温下的拉伸试验,验证了材料在极地科考设备中的适用性。

Q1:高温环境下如何选择力学测量设备?

A1:优先选用耐高温材料(如氧化铝陶瓷基板)制成的传感器,并配置实时温度补偿模块;对于超高温场景,可采用非接触式光学测量技术。

Q2:强振动工况中如何减少测量误差?

A2:采用抗振动设计的传感器,通过动态补偿算法修正振动引起的信号波动;必要时使用冗余部署,通过数据融合提高可靠性。

Q3:腐蚀性环境中如何延长设备寿命?

A3:选用耐腐蚀材料(如316L不锈钢)制作关键部件,加强密封设计;定期检测设备绝缘性能,及时更换老化部件。

Q4:极端环境下如何确保数据可追溯性?

A4:集成高精度基准源进行实时校准,利用物联网技术实现数据云端存储;采用标准化测试流程,确保测量过程符合规范。

Q5:多物理场耦合条件下如何获取准确数据?

A5:使用多传感器同步采集系统,统一标定坐标体系;结合数值模拟技术,分离不同物理场对测量结果的影响。

极端环境下力学测量设备的防护与数据保障需从材料、结构、算法、测试四方面系统设计。通过材料革新提升物理耐受性,利用密封与补偿技术对抗环境干扰,借助实时校准与智能监控确保数据可靠性,最终实现复杂工况下的精准测量。这一技术体系不仅支撑了航空航天、深海探测等重大工程,也为极端环境科学研究提供了关键工具。