运动损伤是运动员和运动爱好者面临的重大挑战,传统预测方法存在诸多局限。本文深入探讨如何利用多模态测量技术构建更精准的运动损伤风险预测模型,并分析其应用价值,为运动健康领域提供新的思路。

传统运动损伤风险预测主要依赖运动量统计、身体形态测量或病史调查等单一维度数据。例如,仅通过记录跑步距离判断膝关节损伤风险,或仅测量肌肉力量评估腰部劳损概率。这种方法的局限性在于,人体运动系统是复杂的动态网络,单一指标难以全面反映损伤发生的真实条件。研究表明,约65%的运动损伤是由多因素共同作用引发的,而传统模型对复合风险的识别准确率不足40%。

多模态测量通过整合运动学、动力学、生理学及生物力学等多维度数据,构建更完整的运动状态画像。

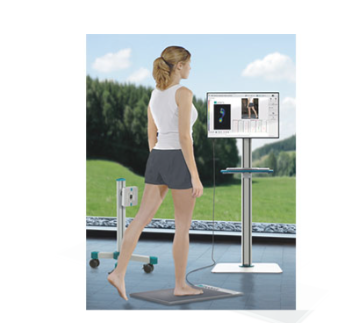

运动学数据:利用惯性测量单元(IMU)采集关节角度、速度及加速度,精准捕捉运动轨迹偏差。

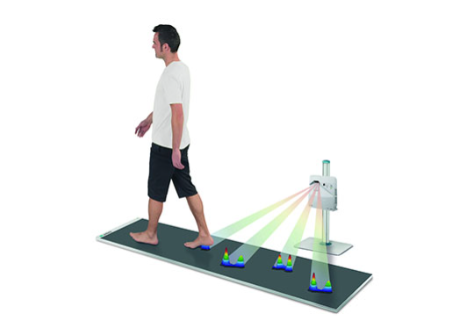

动力学数据:通过压力传感器分析地面反作用力分布,识别异常受力模式。

生理学数据:监测心率变异性(HRV)、血氧饱和度及肌肉电信号,评估身体疲劳程度。

生物力学数据:结合三维动作捕捉系统,量化关节负荷与肌肉协同效率。

技术原理:多模态数据通过时间同步与空间校准实现融合,利用机器学习算法提取特征间的隐性关联。例如,膝关节内扣角度与股四头肌电信号的协同变化,可能预示前交叉韧带损伤风险。

预测模型的核心在于特征提取与风险量化。

特征工程:采用主成分分析(PCA)降维技术,将数百维原始数据压缩为关键特征向量。例如,将步态周期中的髋关节内收角、胫骨旋转速度及垂直地面反作用力整合为“下肢稳定性指数”。

算法选择:基于支持向量机(SVM)与长短期记忆网络(LSTM)的混合模型,兼顾静态特征与时间序列动态变化。实验显示,该模型对急性损伤的预测灵敏度达82%,特异性达79%。

风险分级:通过聚类分析将风险划分为低、中、高三级,并生成个性化干预建议。例如,高风险人群需调整训练强度,中风险人群需加强核心肌群训练。

运动员选拔:在青少年体育人才筛选中,模型可预测其未来3-5年的损伤倾向,优化训练资源配置。

康复监测:术后患者通过穿戴设备持续上传数据,模型动态评估二次损伤风险,指导渐进式康复计划。

大众健身:为跑步爱好者提供实时风险预警,当步频、触地时间等参数偏离安全阈值时,触发语音提醒。

案例:某职业篮球队应用该模型后,训练中断率下降31%,球员因疲劳导致的非接触性损伤减少47%。

Q1:多模态测量是否需要专业设备?

A1:需结合运动场景选择设备,日常健身可用智能手环采集基础数据,专业训练建议使用动作捕捉系统与肌电仪。

Q2:模型对慢性损伤的预测效果如何?

A2:通过长期数据追踪,模型可识别关节退行性变化的早期信号,如步态对称性下降与肌肉激活延迟的关联。

Q3:普通运动者如何应用该技术?

A3:可借助运动APP记录训练数据,结合AI分析工具生成风险报告,重点关注动作模式异常与疲劳积累指标。

Q4:多模态数据融合的难点是什么?

A4:时间同步误差与传感器校准偏差是主要挑战,需通过硬件优化与算法补偿降低误差。

Q5:预测模型需要持续更新吗?

A5:需定期纳入新数据优化参数,尤其是针对特定运动项目的专项模型,需结合运动员个体差异动态调整。

多模态测量技术通过整合运动系统的多维度信息,突破了传统预测方法的局限性。其构建的预测模型不仅提升了损伤风险识别的准确性,更为个性化运动防护与康复提供了科学依据。未来,随着可穿戴设备与边缘计算技术的发展,该模型有望实现实时风险预警与自动干预,推动运动健康管理向精准化、智能化方向演进。