运动学测量设备作为科学运动管理的核心工具,其选择需兼顾技术参数适配性、功能覆盖度与场景匹配度。核心考量要素包括测量原理的精准性、动态捕捉能力、多维度数据分析功能及交互体验的友好性。用户需结合运动目标(如竞技提升、健康监测或康复管理)与使用场景(家庭、专业机构或户外),通过技术参数对比与功能需求匹配,筛选出具备高信效度的设备。

运动学测量设备的核心功能是量化运动参数,但不同目标对参数的需求差异显著。例如:

竞技提升型用户:需关注动作轨迹、关节角度、发力时序等动力学参数,以优化技术动作效率;

健康管理型用户:更关注心率变异性、步态对称性、能量消耗等生理指标,用于长期健康监测;

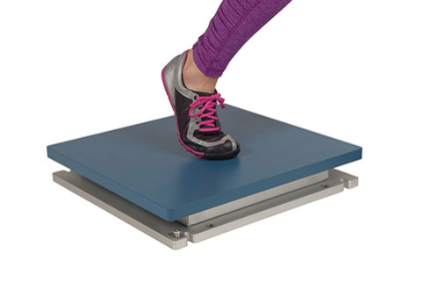

康复训练型用户:需动态平衡能力、肌肉激活模式、关节活动度等数据,辅助制定渐进式训练方案。

误区警示:盲目追求“全功能”设备可能导致操作复杂、数据冗余,反而降低使用频率。建议优先筛选与核心目标强相关的功能模块。

设备的核心技术直接影响数据可靠性,需重点关注以下参数:

测量原理:惯性传感器(IMU)适合动态场景,光学捕捉系统精度更高但依赖环境;生物电阻抗法(BIA)用于体成分分析,需结合多频段技术提升准确性。

采样频率:高频采样可捕捉瞬态动作细节,但需权衡设备功耗与存储压力。

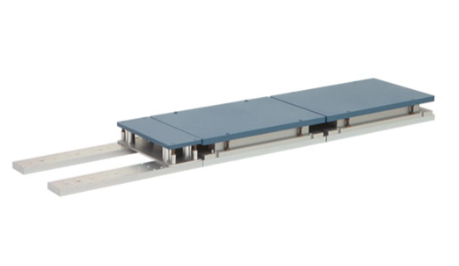

空间分辨率:三维测力台可记录地面反作用力,鞋垫式压力系统更便携但覆盖区域有限。

场景适配建议:

家庭健身场景:优先选择便携式设备,关注基础参数(如心率、步数)的长期趋势分析;

专业训练场景:需支持多设备同步、原始数据导出及专业分析软件兼容性;

户外运动场景:选择防水防尘等级高、电池续航强的设备,避免环境干扰导致数据中断。

现代运动学测量设备已突破“数据记录”功能,向“行为干预”进化。优秀设备的交互设计应包含:

实时反馈:通过语音提示、震动预警或屏幕动画,即时纠正动作偏差;

可视化报告:将复杂数据转化为趋势图、热力图或3D模型,降低理解门槛;

个性化建议:基于历史数据与算法模型,生成训练强度调整、动作模式优化等方案。

用户痛点破解:某款动态体能测评设备通过全分辨率摄像头与自研算法,实现了每秒多帧的动作捕捉,配合AI分析系统,可精准识别跳跃高度、落地稳定性等指标,为青少年体能训练提供量化依据。

运动数据的隐私性与设备生态的开放性常被忽视。选择时需确认:

数据存储方式:云端加密存储可防止丢失,但需评估服务商的隐私政策;

跨平台兼容性:支持主流操作系统与第三方应用(如运动社交平台、健康管理APP)的数据互通;

固件更新能力:定期算法优化与功能扩展可延长设备使用寿命。

选择运动学测量设备需遵循“目标导向-技术匹配-体验优化-长期价值”的逻辑链。普通用户可通过三步筛选法快速定位:第一步明确核心运动目标,第二步对比设备技术参数与场景适配度,第三步体验交互设计与数据服务。记住:没有“完美设备”,只有“最适合你的工具”。

Q1:运动手环和专业动作捕捉系统有什么区别?

A:运动手环侧重基础生理指标(如心率、步数)的长期监测,适合日常健康管理;专业动作捕捉系统通过多传感器融合,可量化关节角度、发力时序等动力学参数,用于竞技训练或康复评估。

Q2:如何判断设备的测量精度是否可靠?

A:优先选择通过医学认证(如FDA、CFDA)或体育科学机构验证的设备,同时参考其技术原理(如双频BIA比单频更精准)、传感器类型(如IMU抗干扰性强)及用户实测反馈。

Q3:家庭用户需要购买动态体能测评设备吗?

A:若运动目标为提升体能或纠正动作模式,动态测评设备可提供量化反馈;若仅需记录运动量或监测心率,基础手环或智能秤即可满足需求。

Q4:设备数据与教练手动评估结果不一致怎么办?

A:先确认设备技术原理是否适配评估场景(如IMU适合动态动作,BIA适合体成分分析),再结合教练经验与设备长期趋势数据综合判断,必要时进行设备校准或更换。

Q5:运动学测量设备能替代医疗检查吗?

A:不能。设备数据可用于健康趋势监测或训练效果评估,但疾病诊断、康复方案制定仍需依赖专业医疗机构。