科学的运动学测量通过整合生理指标监测、动作轨迹分析、能量代谢评估等维度,为运动表现提升提供精准依据。其核心价值在于量化身体反应、优化训练负荷、预防运动损伤,并通过动态调整训练方案实现个性化效能提升。该体系融合运动生物力学、生理学及数据科学,已成为竞技体育与大众健身领域的关键技术支撑。

1. 生理状态监测:身体机能的实时翻译

运动中的心率、血氧饱和度、血压等指标构成生理状态监测的“第一层防线”。例如,实时心率监测可区分有氧与无氧训练区间,避免运动员因强度过高导致过度疲劳;血氧饱和度下降则提示氧气供应不足,需及时调整运动强度。这些数据通过智能穿戴设备采集后,可生成动态负荷曲线,为训练强度调整提供科学依据。

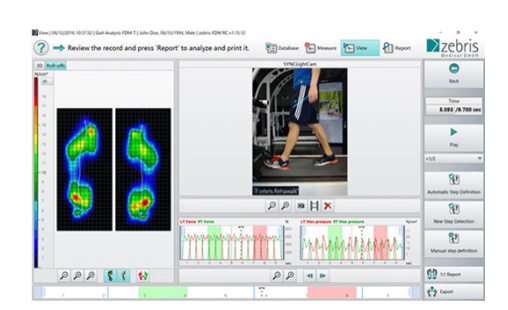

2. 动作轨迹分析:破解运动效率的密码

动作轨迹测量通过高速摄像或惯性传感器,记录关节活动角度、肢体位移路径等细节。以篮球投篮为例,系统可分析手腕翻转角度、肘部弯曲幅度与命中率的相关性,帮助运动员优化技术动作。研究显示,通过动作轨迹矫正的运动员,其技术动作重复精度可提升,能量消耗降低。

3. 能量代谢评估:训练负荷的量化标尺

能量代谢评估通过监测运动中的氧气消耗与二氧化碳排出量,推算最大摄氧量(VO₂max)与乳酸阈值。例如,长跑运动员通过定期测试最大摄氧量,可精准判断有氧耐力水平;力量训练者通过乳酸阈值测试,可确定无氧训练的最佳强度区间。这种评估使训练负荷从“经验估算”转向“科学量化”。

1. 个性化训练方案:打破“一刀切”的局限

传统训练方案常因忽视个体差异导致效率低下。运动学测量通过采集身体形态、肌肉力量、动作模式等数据,可生成个性化训练模型。例如,系统根据运动员的柔韧性测试结果,动态调整拉伸训练的强度与频率,避免因过度拉伸导致肌肉拉伤。

2. 损伤预防:从被动治疗到主动干预

运动损伤的预防需精准识别风险因素。动作轨迹分析可检测膝关节内扣、肩部旋转不足等错误动作模式,这些模式与前交叉韧带损伤、肩袖损伤高度相关。通过实时反馈纠正动作,运动员的损伤发生率可显著降低。此外,生理状态监测可预警过度训练,避免因疲劳积累导致的慢性损伤。

3. 训练效率优化:让每一分钟都产生价值

运动学测量通过量化训练效果,帮助运动员与教练优化时间分配。例如,系统分析显示,某运动员在特定心率区间的训练效率最高,教练可据此调整间歇训练的强度与间歇时间,使单位时间内的训练收益最大化。这种“精准打击”式训练,可缩短运动员达到竞技状态所需的时间。

随着人工智能与物联网技术的发展,运动学测量正从“单点监测”向“系统集成”演进。例如,智能运动装备可同步采集生理数据、动作数据与环境数据,通过机器学习算法生成动态训练建议。未来,运动员或许只需佩戴一枚智能戒指,即可获得从技术动作矫正到营养补充的全方位指导。

科学的运动学测量通过量化身体反应、优化训练负荷、预防运动损伤,已成为现代运动表现提升的“隐形教练”。它不仅帮助运动员突破生理极限,更通过数据驱动的决策,使训练从“经验艺术”转变为“精准科学”。在运动科学持续进化的今天,运动学测量正重新定义人类对自身潜能的探索边界。

Q1:运动学测量如何帮助普通健身者提升训练效果?

A1:通过监测心率、动作模式等数据,系统可识别训练强度是否合理、动作是否标准,避免无效训练或错误动作导致的损伤,同时提供个性化训练建议。

Q2:运动学测量能完全替代教练的主观判断吗?

A2:不能。运动学测量提供客观数据支持,但教练的经验与战术指导仍不可替代。数据与经验的结合,才能实现训练效果的最大化。

Q3:哪些运动项目最需要运动学测量?

A3:技术动作复杂、对生理负荷要求高的项目(如田径、游泳、球类运动)受益最大,但大众健身中的跑步、力量训练等也可通过测量优化效果。

Q4:运动学测量的成本是否很高?

A4:随着技术普及,基础监测设备(如智能手环、运动APP)已具备部分功能,成本较低;专业级测量系统(如动作捕捉实验室)成本较高,但可通过机构合作降低使用门槛。

Q5:运动学测量数据安全吗?

A5:正规平台会采用加密技术保护用户数据,但需注意选择合规设备与平台,避免隐私泄露。