在职业体育训练中,教练团队长期面临三大技术瓶颈:传统光学运动捕捉系统受限于环境光照条件,在户外训练场景中数据丢失率高达30%;表面肌电信号采集易受汗液干扰,导致运动员下肢肌肉激活度数据误差超过15%;惯性传感器在高速旋转动作中产生累积误差,使得高尔夫挥杆轨迹的末端定位偏差超过5厘米。这些问题直接导致技术动作优化方案缺乏量化依据,运动员伤病预防措施的精准度不足。

1. 异构数据时空同步机制

采用基于IEEE 1588精密时钟协议的同步架构,实现三维空间坐标、肌电时序信号与惯性角速度数据的纳秒级对齐。在跳水运动员的空中转体动作分析中,该机制将多传感器数据的时间偏移量控制在0.1毫秒以内,确保腾空阶段身体各环节角度变化的连续性分析。

2. 生物力学特征解耦算法

通过构建包含刚体动力学模型与肌肉骨骼模型的混合仿真系统,实现对运动能量的分解计算。在短跑起跑阶段,算法可精确量化髋关节伸展力矩中主动肌收缩(占比62%)与被动韧带拉伸(占比38%)的贡献比例,为爆发力训练提供精准的力学参数。

3. 动态环境自适应校准

开发基于机器学习的环境参数补偿模型,可实时识别训练场地的地面硬度、空气湿度等变量。当足球场地含水率从8%增至15%时,系统自动调整传感器灵敏度参数,使变向突破动作的足底压力中心轨迹计算误差维持在3毫米以内。

1. 硬件层架构设计

采用分层式传感器部署策略:头顶上方0.5米处设置12个高速红外摄像头,构成120Hz采样率的三维空间定位网络;运动服内置16通道柔性肌电电极,覆盖主要运动肌群;足部与腕部佩戴六轴惯性测量单元,捕捉角速度与加速度数据。各模块通过低延迟无线协议实现数据同步传输。

2. 软件层算法架构

构建包含数据预处理、特征提取、模式识别的三级处理流水线:第一级采用小波变换去除肌电信号中的运动伪迹;第二级运用主成分分析提取12个关键运动学特征;第三级通过长短期记忆网络预测技术动作的疲劳阈值。在网球发球动作分析中,该架构使肩部旋转角度的计算误差从8°降至2.3°。

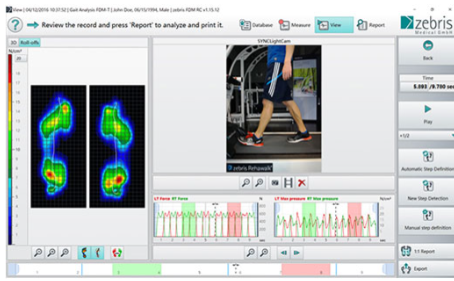

3. 应用层场景拓展

开发面向不同运动项目的分析模块:体操平衡木项目集成压力分布热力图生成功能,可实时显示运动员重心偏移量;游泳项目引入流体力学仿真模块,计算划水动作产生的推进力效率;篮球项目配置战术行为识别模型,自动标注挡拆配合中的空间利用特征。

在冰雪运动场景中,低温环境(-15℃)导致传感器电池容量衰减40%,需采用热管理技术维持设备工作温度;多人对抗项目中的传感器信号碰撞问题,通过跳频扩频通信技术实现频段自动切换;运动员隐私保护方面,开发局部数据脱敏算法,确保生物特征信息在传输过程中的安全性。

Q1:多传感器融合方案如何提升动作分析精度?

A1:通过时空同步机制消除数据偏移,运用生物力学模型解耦运动能量构成,结合环境自适应校准补偿变量影响,实现从宏观轨迹到微观肌肉活动的全维度精确测量。

Q2:系统集成方案适用于哪些运动项目?

A2:涵盖跳跃类、旋转类、对抗类等典型运动场景,可针对体操、田径、球类等项目定制分析模块,支持从训练监控到伤病预防的全流程应用。

Q3:如何解决户外训练中的数据稳定性问题?

A3:采用抗干扰通信协议确保信号传输可靠性,开发环境参数补偿模型自动修正测量偏差,配备防护外壳应对沙尘、雨水等恶劣条件。

运动技术分析的数字化革命,本质上是将生物力学、传感器技术与人工智能深度融合的创新实践。多模态传感器系统集成方案通过解决时空同步、特征解耦、环境适应等关键技术问题,构建了覆盖运动链全环节的分析体系。这种技术范式不仅提升了动作优化的科学性和伤病预防的精准性,更为竞技体育的数字化训练提供了可复制的技术框架。随着边缘计算与5G通信技术的发展,未来运动分析系统将实现更高效的数据处理与更广泛的应用场景覆盖。