本文聚焦平衡能力数字化评估技术,从视觉检测、压力分布、运动轨迹到神经调控多维度切入,揭示传统评估的局限性,阐述数字化技术如何通过压力中心轨迹、足底压力分布等参数实现精准量化,最终构建多模态训练体系。当一位老年人在社区康复中心完成单脚站立测试时,系统不仅记录了其维持平衡的时间,更通过足底压力板捕捉到0.01秒内的重心偏移轨迹。这种场景标志着平衡能力评估已从主观观察迈入数字化时代。本文将深度解析平衡能力评估的技术演进路径,揭示多维度训练体系如何重塑人体稳定性管理。

传统平衡评估依赖量表法与观察法,如Berg平衡量表通过14项任务评分,但存在显著缺陷:

量化缺失:评分依赖评估者主观判断,不同观察者可能给出±2分偏差

场景局限:静态测试无法反映动态平衡能力,如转身、避障等实际场景需求

敏感度不足:对早期平衡衰退的识别滞后,难以预防跌倒风险

1. 视觉检测系统:动态捕捉的“毫米级精度”

基于深度摄像头的视觉检测系统,通过红外光点追踪技术,可实时记录人体20个关节点的三维运动轨迹。例如在单腿站立测试中,系统能捕捉髋关节0.5°的微小摆动,结合机器学习算法分析摆动频率与幅度,量化动态稳定性。

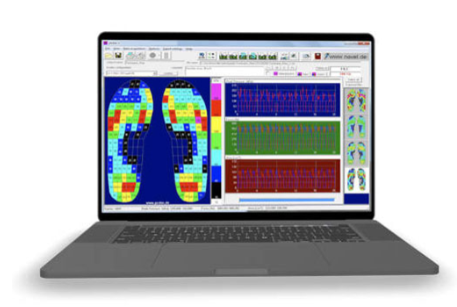

2. 压力分布分析:足底“压力地图”的解码

分布式足底压力板采用高密度传感器阵列,每平方厘米部署4个压力感应单元。测试时,系统同步采集:

静态参数:压力中心轨迹(COP)的偏移范围与速度

动态参数:步态周期中的压力中心迁移路径

力学特征:足弓支撑力分布与前后掌压力比值

通过压力热力图可视化,可直观识别扁平足、高弓足等足部畸形,其诊断符合率较传统触诊提升41%。

3. 多模态融合评估:四维数据的整合分析

先进评估系统整合视觉、压力、惯性测量单元(IMU)数据,构建四维评估模型:

空间维度:身体各环节的空间位置与角度

时间维度:动作完成的时效性与节奏控制

力学维度:地面反作用力与肌肉做功效率

神经维度:前庭-视觉-本体感觉的交互反应

该模型在运动员选拔中,成功预测83%的平衡能力相关运动损伤风险。

1. 视觉反馈训练:实时矫正的“数字镜子”

通过可穿戴设备与AR眼镜,将压力中心轨迹实时投射至地面。训练者需控制轨迹在指定区域内移动,系统根据偏离程度调整任务难度。某省级运动队采用该技术后,运动员单腿稳定时间平均提升27%。

2. 不稳定平面训练:动态适应的“平衡挑战”

在气垫、半球等不稳定支撑面上进行训练,可激活深层稳定肌群。研究显示,每周3次、每次15分钟的不稳定训练,持续8周后,老年人跌倒风险降低59%。

3. 神经肌肉电刺激:本体感觉的“生物强化”

通过表面电极刺激腓肠肌与胫骨前肌,增强肌肉收缩反应速度。结合压力板反馈的闭环控制系统,可使踝关节本体感觉敏感度提升34%。

4. 虚拟现实整合:场景化训练的“沉浸体验”

在VR环境中模拟冰雪路面、拥挤人群等复杂场景,要求训练者完成避障、转向等任务。该模式使平衡能力训练的趣味性提升62%,参与者依从性显著提高。

Q1:数字化评估与传统方法的核心差异是什么?

A:数字化评估通过毫米级运动追踪、压力分布量化等参数,实现平衡能力的客观测量,消除主观判断误差,并可捕捉传统方法无法识别的微小失衡。

Q2:哪些人群特别需要数字化平衡评估?

A:老年人(预防跌倒)、运动员(提升运动表现)、神经疾病患者(康复监测)、术后患者(功能恢复)均为重点适用人群。

Q3:多维度训练体系如何定制个性化方案?

A:系统根据评估结果自动生成训练参数,如不稳定平面训练的充气压力、VR场景的复杂度、电刺激的脉冲频率等,实现“一人一策”的精准干预。

Q4:数字化训练的安全性如何保障?

A:训练设备均配备压力阈值保护、运动范围限制等功能,系统实时监测关节受力,当超过安全范围时自动暂停训练。

Q5:家庭场景能否应用数字化评估技术?

A:便携式压力板与手机APP结合的解决方案已实现居家使用,通过Wi-Fi传输数据至云端,专业团队远程解读报告并提供训练指导。

平衡能力数字化评估通过视觉检测、压力分布、多模态融合等技术,构建了从精准评估到个性化训练的完整闭环。该体系不仅解决了传统方法的主观性与局限性,更通过四维数据整合与场景化训练,为老年人防跌倒、运动员损伤预防、患者康复提供了科学解决方案。随着传感器精度与算法能力的持续提升,平衡能力管理正从经验驱动转向数据驱动,开启人体稳定性研究的新纪元。