建筑结构安全稳定是工程领域核心命题。力学测量通过评估材料力学性能、结构动态响应及环境适应性,为设计优化、施工质量控制及运维决策提供科学依据。结合非破坏检测、静载试验、动力学测试等技术,可精准识别结构缺陷,延长建筑寿命,保障极端环境下的稳定性。

1. 非破坏检测技术:透视结构内部缺陷

超声波检测如同给建筑做“B超”,通过高频声波反射识别钢材内部的裂纹、气孔等缺陷;磁粉检测则像“X光片”,利用磁场吸附磁粉的特性,暴露焊接部位的微小裂缝。这些技术可在不损伤结构的前提下,发现早期损伤,为修复提供依据。

2. 材料力学性能测试:量化承载能力

拉伸试验机通过施加拉力,测量钢材的屈服强度、抗拉强度等关键指标;弯曲试验则模拟结构受力时的变形行为,评估材料的塑性。这些数据是结构设计的“基因图谱”,直接决定建筑能否承受预期荷载。

1. 静载试验:模拟重力下的“压力测试”

在建筑顶部逐步加载重物,观察结构变形是否符合设计预期。这一过程如同给建筑做“体检”,验证其承载能力是否达标。若变形超过允许值,可能意味着结构存在设计缺陷或施工问题。

2. 动力学测试:解析风与地震的“冲击波”

通过振动传感器记录建筑在风荷载或地震波作用下的响应频率、振幅等参数。若结构固有频率与外部激励频率接近,可能引发共振,导致灾难性破坏。动力学测试可提前识别这一风险,指导设计调整。

1. 温度变形监测:预防热胀冷缩的“隐形杀手”

钢结构在温度变化下会膨胀或收缩,若约束条件不当,可能产生附加应力。通过应变计和温度传感器实时监测,可评估结构在不同气候条件下的适应性,避免因温度应力导致的开裂或变形。

2. 土壤-结构相互作用:地基的“稳定器”

土壤类型、压实度等因素直接影响地基承载力。力学测量技术可评估土壤对结构的支撑作用,指导地基处理方案。例如,在软土地基上采用桩基,可显著提高结构稳定性。

1. 设计阶段:力学计算筑牢安全基石

结构选型需综合考虑建筑高度、功能需求及环境条件。框架结构适用于多层建筑,而筒体结构则能增强高层建筑的抗侧力能力。荷载计算需涵盖恒载、活载、风载及地震载,确保结构在极端工况下的安全性。

2. 施工阶段:过程控制消除质量隐患

基础施工需确保地基均匀沉降,避免因不均匀沉降导致结构开裂。主体结构施工需严格控制混凝土强度、钢筋间距等参数,隐蔽工程验收需通过无损检测确认质量。

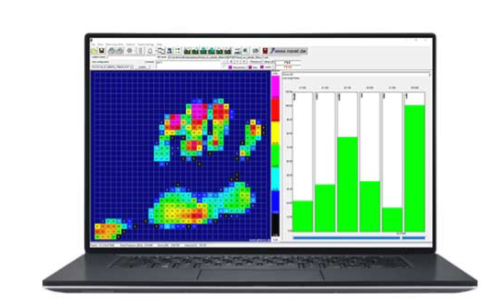

3. 运维阶段:实时监测预警风险

建筑全寿命综合健康监测系统可集成应力、位移、加速度等传感器,实现数据实时传输与分析。当监测值超过阈值时,系统自动触发预警,指导维修加固,将事故风险扼杀在萌芽状态。

力学测量是建筑结构安全的“守护神”,它贯穿于材料选择、结构设计、施工控制及运维管理的全链条。通过非破坏检测、静载试验、动力学测试等技术,可精准评估结构性能,提前发现潜在风险。未来,随着物联网、大数据等技术的发展,力学测量将更加智能化,为建筑安全提供更可靠的保障。

Q1:为何高层建筑需采用筒体结构?

A1:筒体结构通过核心筒与外框架的协同工作,显著增强抗侧力能力,适用于抵御高层建筑面临的风载与地震载。

Q2:静载试验中结构变形超标可能由哪些原因导致?

A2:可能原因包括材料强度不足、结构截面尺寸偏差、连接节点设计缺陷或施工误差。

Q3:动力学测试如何预防结构共振?

A3:通过调整结构刚度或质量分布,改变其固有频率,避免与外部激励频率接近,从而降低共振风险。

Q4:温度变形监测对钢结构有何意义?

A4:可量化热胀冷缩效应,指导设计预留变形缝或采用柔性连接,防止因温度应力导致结构破坏。

Q5:建筑运维阶段为何需持续监测?

A5:材料老化、环境侵蚀等因素可能导致结构性能退化,实时监测可及时发现损伤,延长建筑使用寿命。