力学测量作为工程建设的核心支撑技术,通过精确量化结构受力、材料性能及环境载荷等关键参数,为建筑、交通、深海等领域的工程安全与效率提供科学保障。其应用贯穿设计、施工、运维全周期,涵盖承重分析、振动监测、流体动力学优化等场景,直接影响工程结构的稳定性与耐久性。本文从力学测量的技术原理出发,结合典型工程案例,解析其在复杂环境下的关键作用及创新应用。

现代工程正面临三大力学挑战:

极端环境适应性:深海探测器需承受高压、低温与强水流冲击,传统材料易因应力集中导致开裂;

动态载荷稳定性:高层建筑在强风或地震中易产生共振,需通过实时监测调整结构阻尼;

多物理场耦合效应:航空航天器的热膨胀与机械振动相互叠加,可能引发结构变形或功能失效。

这些问题的本质,均源于对力学参数的“未知”——若无法精准测量结构受力状态,工程安全便如同“盲人摸象”。

1. 高精度传感器:捕捉“隐形力场”

通过光纤光栅传感器、压电陶瓷传感器等设备,可实时监测结构应变、温度与振动。例如,在跨海大桥中,传感器网络能捕捉到毫米级形变,提前预警潜在裂缝;在风力发电机叶片中,嵌入式传感器可分析气流分布,优化叶片角度以提升发电效率。

2. 多物理场仿真:构建“数字孪生”

利用有限元分析(FEA)与计算流体动力学(CFD),工程师可在虚拟环境中模拟极端工况。例如,在深海探测器设计中,仿真模型可预测不同水深下的压力分布,指导材料选择与结构优化;在飞机机翼设计中,仿真能分析气流与结构的相互作用,减少实际测试成本。

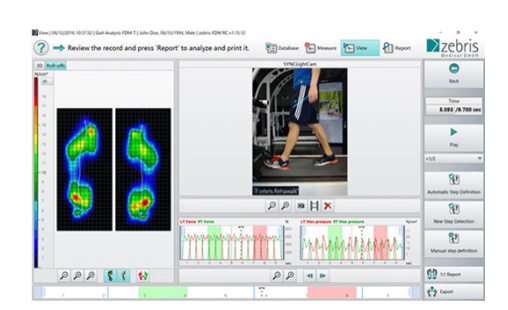

3. 智能监测系统:实现“全生命周期管理”

结合物联网与大数据技术,力学测量已从“单点检测”升级为“全局感知”。例如,在高层建筑中,布设于关键节点的传感器可实时上传数据至云端,通过AI算法分析结构健康状态,生成维护建议;在轨道交通中,轨道振动监测系统能识别异常频率,预防脱轨风险。

1. 建筑领域:从“经验设计”到“科学决策”

在迪拜哈利法塔的建造中,工程师通过力学测量确定核心筒与框架的受力分配,采用阻尼器系统抵消风振,使建筑在极端天气下仍保持稳定。这一案例证明,力学测量能将“经验直觉”转化为“量化依据”,推动建筑向更高、更安全的方向发展。

2. 交通领域:从“被动维护”到“主动预防”

高速列车的空气动力学优化依赖力学测量:通过风洞试验与实车测试,工程师可调整车头形状以降低阻力,同时监测车体振动频率,避免共振引发的安全隐患。这种“设计-测试-优化”的闭环,显著提升了交通工程的效率与可靠性。

3. 深海领域:从“不可达”到“可探索”

深海探测器的耐压设计需解决两大难题:一是材料强度,二是结构密封性。通过力学测量,工程师可模拟不同深度下的压力分布,选择高强度钛合金制造舱体,并采用动态密封技术防止泄漏。例如,某型载人潜水器通过力学测试验证了其在水下的稳定性,成功下潜至未知深度。

从微观的材料疲劳分析到宏观的地球重力场测量,力学测量的边界正在不断拓展。它不仅是工程安全的“保险绳”,更是技术创新的“催化剂”。未来,随着量子传感、人工智能等技术的融合,力学测量将实现更高精度、更广场景的应用,为人类探索未知领域提供更强有力的支撑。

Q1:力学测量在高层建筑中主要监测哪些参数?

A:主要监测结构应变、振动频率、风振响应及地基沉降,通过传感器网络实时分析建筑健康状态。

Q2:深海工程中如何解决力学测量的防水问题?

A:采用动态密封技术与耐压封装设计,确保传感器在高压环境下正常工作,同时通过冗余设计提高数据可靠性。

Q3:力学测量与有限元分析的关系是什么?

A:力学测量提供实测数据,有限元分析构建虚拟模型,二者结合可验证设计合理性并优化工程方案。

Q4:未来力学测量技术可能向哪些方向发展?

A:可能向量子传感、无损检测及自供能传感器方向发展,实现更高精度、更低能耗的实时监测。

Q5:力学测量在桥梁工程中有哪些典型应用?

A:包括承重能力评估、振动控制、裂缝监测及抗风稳定性分析,确保桥梁在长期使用中的安全性。