在运动训练、康复治疗或日常健康管理中,你是否遇到过这样的场景:教练用“动作标准”“发力到位”等主观词汇描述训练效果,康复师通过观察步态判断恢复程度,却难以给出量化依据?这种依赖经验判断的评估方式,正面临科学性与精准性的双重挑战。随着运动科学向精细化、个性化方向发展,构建一套可量化、可验证的多维度运动学测量指标体系,已成为行业亟待突破的核心命题。

传统运动评估往往聚焦单一维度,如仅通过速度或力量指标衡量运动能力,却忽略了动作协调性、能量代谢效率等隐性因素。而现代运动学研究证实,人体运动是神经、肌肉、骨骼系统协同作用的复杂过程,需从多维度构建评估框架:

1. 运动能力维度

涵盖动作速度、力量输出、耐力水平等基础指标,同时引入“动作效率”概念——通过分析关节活动范围与肌肉激活时序的匹配度,评估运动链的能量传递效率。例如,在跑步评估中,不仅关注步频与步幅,更需分析髋、膝、踝关节的协同发力模式。

2. 健康行为维度

将运动与健康数据深度融合,通过可穿戴设备采集心率变异性(HRV)、血氧饱和度等生理信号,结合运动强度、持续时间等参数,构建“运动健康指数”。例如,长期监测发现,规律进行中等强度运动的人群,其HRV标准差显著高于久坐人群,提示自主神经系统调节能力更强。

3. 运动协调性维度

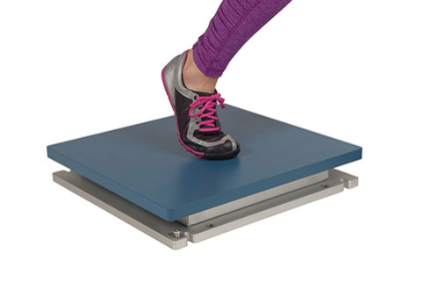

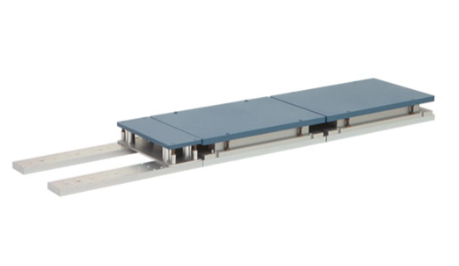

针对复杂动作场景,引入“时空特征提取”技术,通过三维运动捕捉系统记录关节点空间坐标随时间变化的轨迹,计算动作对称性、节奏稳定性等高级指标。例如,在篮球投篮动作评估中,通过分析肩、肘、腕关节的角速度曲线,可精准定位发力顺序偏差。

构建指标体系仅是第一步,如何验证测量结果的可靠性?需通过多层次验证方法形成“证据链”:

1. 逻辑分析法:基于专业知识的合理性推导

组织运动医学、生物力学领域专家,对指标选择与模型设计进行逻辑审查。例如,验证“动作效率”指标时,需确认其是否符合人体运动链能量传递的生物力学原理,是否覆盖关键关节与肌肉群。

2. 实验对照法:通过干预研究验证因果关系

设计对照实验,对同一群体分别采用传统评估与多维度测量体系,对比结果一致性。例如,在康复训练中,传统方法可能仅通过关节活动度判断恢复进度,而多维度体系可同步监测肌肉力量、神经控制能力等指标,发现部分患者关节活动度达标但肌肉协同发力仍异常,从而调整训练方案。

3. 专家评审法:引入第三方权威认证

邀请行业资深从业者对测量流程与结果进行盲审,重点评估指标的可操作性、结果的重复性。例如,在体育竞技选拔中,多维度体系需通过教练组、科研团队、运动员三方评审,确认其能否准确识别潜力选手的核心优势与短板。

多维度测量体系的价值,在于其广泛的适应性。在竞技体育领域,它可帮助教练量化分析运动员的技术缺陷,制定个性化训练计划;在康复医学中,通过长期跟踪患者的运动协调性指标,动态调整康复方案;在大众健康管理场景,结合可穿戴设备与移动应用,为用户提供实时运动反馈与健康建议。

多维度运动学测量指标体系的构建,标志着运动评估从“经验驱动”向“数据驱动”的转型。通过整合生物力学、运动生理学、计算机视觉等多学科技术,该体系不仅提升了测量的精准度与全面性,更通过严格的有效性验证方法,确保了结果的科学性与可信度。未来,随着传感器技术与人工智能的进一步融合,这一体系有望在更多场景中落地,为运动科学、健康管理等领域提供标准化评估工具。

Q1:多维度测量体系与传统评估方法的核心差异是什么?

A:传统方法多依赖单一指标或主观观察,而多维度体系通过整合运动能力、健康行为、协调性等多方面数据,形成立体化评估框架,能更全面反映人体运动状态。

Q2:如何确保测量结果的客观性?

A:通过逻辑分析法验证指标合理性、实验对照法确认因果关系、专家评审法引入第三方认证,形成多层次证据链,最大限度减少主观偏差。

Q3:该体系适用于哪些场景?

A:可广泛应用于竞技体育训练、康复医学评估、大众健康管理等领域,尤其适合需要精准量化运动效果或长期跟踪健康状态的场景。

Q4:构建多维度体系的技术难点是什么?

A:难点在于多模态数据的融合处理与高级指标的计算模型设计,需解决传感器误差校正、时空特征对齐、算法鲁棒性等关键问题。

Q5:未来该领域的发展方向是什么?

A:随着柔性传感器、边缘计算等技术的成熟,测量设备将更便携化,同时结合AI大模型实现实时反馈与个性化建议,推动评估体系向智能化、普惠化演进。