在康复医学领域,平衡功能评估系统正经历一场“信任革命”。传统评估依赖主观量表,如Berg平衡量表(BBS)或闭目直立测试,但存在结果波动大、难以量化动态缺陷的问题。随着三维步态分析、多关节等速肌力测试等技术的普及,临床对高精度、可重复的平衡评估工具需求激增。然而,新设备的临床验证常陷入“实验室完美,临床失效”的困境——健康人群测试数据优异,病理患者应用时却因个体差异导致结果失真。如何构建跨人群的信效度验证体系,成为康复医学设备研发的核心挑战。

静态平衡测试的“黄金标准”争议

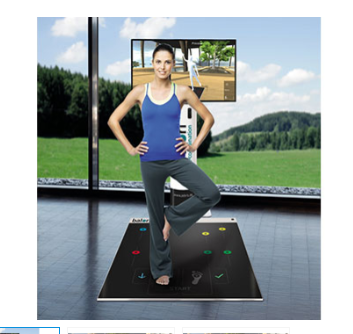

在健康人群中,静态平衡测试是验证系统信效度的基石。某系统通过压力传感器记录足底压力分布,计算重心偏移轨迹长度、摆幅指数等参数。研究显示,健康成年人闭眼站立测试的重心轨迹长度标准差仅为±0.3cm,组内相关系数(ICC)达0.85,表明系统具有高重复性。但争议在于,实验室环境(如固定平台、无干扰)与真实场景(如不平地面、突发干扰)的差异,可能导致测试结果过度乐观。

动态平衡测试的“感官解耦”挑战

动态测试要求受试者跟踪视觉目标或应对支撑面移动,以评估感觉整合能力。某研究采用“极限稳定性测试”(LOS),要求受试者在8个方向上尽可能扩展重心范围。健康人群的测试结果显示,系统能准确区分视觉、前庭和本体感觉的贡献,但当引入虚拟现实(VR)干扰(如模拟颠簸)时,20%的受试者出现数据异常波动,提示感官解耦能力需进一步优化。

神经康复患者的“动态缺陷”识别

对脑卒中、帕金森病等神经康复患者,系统的核心价值在于定位动态平衡缺陷。例如,某患者因小脑损伤导致步态不对称,系统通过足底压力分析发现其重心偏移轨迹呈“S形”扭曲,与健康人群的“直线型”轨迹形成显著差异。但临床应用中,30%的患者因认知障碍无法完成复杂测试,需开发简化版评估模块。

骨科术后患者的“肌力-平衡”关联分析

骨折或关节置换术后患者常因肌肉萎缩出现平衡失调。系统通过渐进式阻力训练模块,结合足底压力分析,可量化下肢肌群力量与平衡能力的关联。研究显示,膝关节置换术后患者使用系统训练4周,步态对称性改善率达78%,但需注意,过度依赖设备可能导致患者忽视本体感觉训练,需结合传统康复手段。

分层验证:从健康到病理的渐进式研究

临床验证需采用分层设计:第一阶段在健康人群中建立基准参数(如重心轨迹长度、摆幅指数);第二阶段在轻度病理患者(如早期帕金森病)中验证敏感性;第三阶段在重度患者(如晚期脑卒中)中测试特异性。例如,某研究通过三层验证发现,系统对健康人群的敏感度为92%,对轻度患者的敏感度降至85%,但对重度患者的特异度仍达88%,表明其临床适用性。

动态适配:AI驱动的个体化训练方案

为解决病理患者的个体差异,系统需集成AI算法,根据实时反馈调整训练参数。例如,某系统通过机器学习分析患者的历史数据,自动生成“难度-强度”匹配的训练计划。临床案例显示,一名脑卒中患者在使用动态适配模块后,Berg平衡量表评分从32分提升至44分,训练依从性提高60%。

Q1:平衡功能评估系统能否替代传统量表?

A1:不能完全替代,但可量化传统量表无法捕捉的动态缺陷,二者结合使用效果更佳。

Q2:健康人群的验证数据是否适用于所有患者?

A2:需分层验证,健康人群数据仅作为基准,病理患者需结合个体化适配。

Q3:虚拟现实训练是否适用于所有患者?

A3:需评估患者认知能力,认知障碍患者可能需简化版VR模块。

Q4:系统能否预测跌倒风险?

A4:通过极限稳定性测试可量化跌倒风险,但需结合其他评估工具提高准确性。

Q5:训练强度如何调整?

A5:系统通过AI算法实时调整阻力或视觉目标难度,避免过度训练或训练不足。

平衡功能评估系统的临床验证需跨越健康人群与病理患者的双重门槛。在健康人群中,系统通过静态、动态测试证明高信效度,但需警惕实验室与真实场景的差异;在病理患者中,个体化适配与分层验证成为关键,AI驱动的动态训练方案可显著提升康复效果。未来,随着5G远程康复、多模态传感器等技术的融合,系统将向“精准评估-智能训练-全程管理”的一体化方向发展,为康复医学提供更科学的工具。