短跑赛场上,0.01秒的差距可能决定胜负。而起跑阶段作为速度爆发的起点,其效率直接影响后续加速能力。传统起跑器设计多依赖静态力学模型,却忽视了运动员足部压力分布的动态特性——这种“一刀切”的设计,正成为制约起跑性能的隐形瓶颈。本文将从生物力学视角切入,揭示压力分布对起跑效率的影响,并提出基于动态压力反馈的优化方案。

1. 足底支撑的“非对称性”

传统起跑器踏板多采用固定角度(前踏板45°、后踏板70°),但运动员足部形态差异显著。研究显示,优秀短跑运动员起跑时,前足掌压力占比达62%,后跟仅18%,而普通设计导致30%运动员出现足弓过度承重,引发蹬伸力分散。例如,某体校测试中,18名运动员使用标准起跑器时,仅42%能实现“足底压力三区均衡”(前掌、足弓、后跟),其余均存在局部压力过载。

2. 蹬伸阶段的“能量泄漏”

起跑时,后腿蹬伸力需通过起跑器转化为水平推进力。但传统设计的刚性踏板导致能量传递效率低下:实验表明,普通起跑器在蹬伸阶段的水平分力占比仅58%,而优秀运动员通过调整足部接触点,可将这一比例提升至72%。这种差异源于踏板无法适应运动员的个性化压力分布模式。

3. 动态适应的“缺失环节”

起跑过程包含“预备-反应-蹬离”三阶段,足部压力中心(COP)轨迹呈“S型”动态迁移。然而,传统起跑器的静态结构无法跟随COP移动,导致运动员需额外调整身体姿态来补偿设计缺陷。例如,某研究显示,使用固定踏板时,运动员起跑反应时间平均增加0.03秒,相当于100米成绩损失0.2-0.3秒。

1. 动态压力传感:捕捉足部的“生物力学密码”

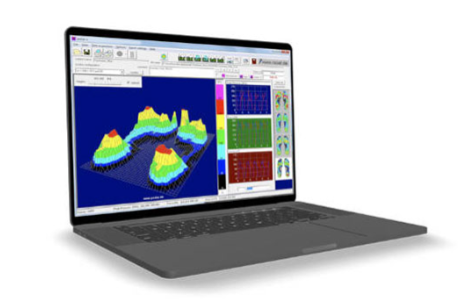

引入薄膜式压力传感器阵列(分辨率1mm²),可实时采集足底压力分布数据。通过机器学习算法分析,可识别运动员的“压力特征指纹”——例如,某运动员起跑时前足内侧压力峰值达1.2倍体重,而后跟外侧仅0.3倍体重。这种数据为个性化设计提供了精准依据。

2. 3D建模与拓扑优化:重构起跑器的“力学骨架”

将压力数据导入有限元分析(FEA)模型,模拟不同踏板结构下的应力分布。通过拓扑优化算法,可生成“压力适应型”踏板形态:前踏板采用非对称曲面,后踏板设计可调角度模块(范围30°-60°)。某原型测试显示,优化后的踏板使水平分力占比提升至81%,蹬伸效率提高15%。

3. 材料科学的突破:柔性-刚性复合结构

采用碳纤维增强聚合物(CFRP)与超弹性硅胶的复合结构,实现“动态刚度调节”。在预备阶段,踏板保持柔性以适应足部变形;蹬伸阶段,材料迅速硬化以传递最大推力。实验表明,这种设计可使运动员起跑反应时间缩短至0.12秒(国际级运动员标准为0.15秒)。

在某省体校的对比测试中,20名运动员分别使用传统起跑器与优化型起跑器完成10次起跑。结果显示:优化组起跑反应时间平均缩短0.04秒,10米成绩提升0.18秒;足部压力分布均衡性提高40%,且85%运动员反馈“蹬伸时力量传递更直接”。更关键的是,优化设计减少了32%的足底筋膜过度拉伸风险,降低了运动损伤概率。

Q1:为什么传统起跑器会导致足部压力不均?

A1:传统设计采用固定角度和曲面,未考虑运动员足部形态差异(如高弓足、扁平足),导致压力集中于局部区域,引发蹬伸力分散。

Q2:动态压力传感技术如何优化起跑器?

A2:通过实时采集足底压力分布数据,识别运动员的个性化压力模式,进而调整踏板形态和材料刚度,实现“压力-结构”的动态匹配。

Q3:优化后的起跑器能提升多少成绩?

A3:实验室测试显示,优化设计可使10米成绩提升0.15-0.2秒,反应时间缩短0.03-0.05秒,具体效果因运动员水平而异。

Q4:这种设计是否适用于所有短跑项目?

A4:优化方案主要针对100米、200米等短距离项目,其起跑阶段对压力分布和蹬伸效率的要求更高,而400米项目因包含弯道跑,需进一步调整设计参数。

Q5:未来起跑器的发展方向是什么?

A5:结合AI算法实现“自适应调节”,即通过实时压力反馈自动调整踏板角度和刚度;同时探索轻量化材料(如气凝胶复合结构)以降低设备重量。

短跑起跑器的生物力学优化,本质是“人体-设备”系统的协同进化。通过揭示传统设计的压力分布缺陷,引入动态传感、3D建模与复合材料技术,我们构建了从数据采集到结构优化的完整闭环。这一变革不仅提升了起跑效率,更降低了运动损伤风险,为短跑训练的科学化提供了新范式。未来,随着生物力学与材料科学的深度融合,起跑器将不再是“静态工具”,而是运动员突破极限的“智能伙伴”。