全球截肢患者数量逐年攀升,假肢适配质量直接影响其生活质量。残肢接受腔作为假肢与人体接触的核心部件,其压力分布合理性直接决定穿戴舒适度。传统评估依赖患者主观反馈与静态测量,难以捕捉动态行走中的压力变化,导致约35%的患者因接受腔不适被迫更换假肢。如何通过技术手段量化压力舒适度,成为假肢康复领域亟待突破的课题。

患者主观反馈的模糊性

截肢患者对压力的感知存在个体差异,部分患者因神经损伤导致痛觉迟钝,无法准确描述压力异常部位。临床调研显示,约28%的患者在初期适配时无法清晰表达不适,待问题显现时已造成软组织损伤。

静态测量的片面性

传统压力测试仪仅能获取站立时的静态数据,无法反映行走过程中残肢与接受腔的动态交互。例如,小腿截肢患者在摆腿期与支撑期的压力分布差异可达3倍以上,静态测量无法捕捉这种瞬时变化。

生物力学反馈的缺失

接受腔设计需兼顾压力分散与血液循环促进,但传统方法缺乏对残肢末端血流动力学的影响评估。研究指出,接受腔末端压力超过15kPa会显著抑制静脉回流,增加深静脉血栓风险。

高密度传感器阵列实现动态捕捉

现代压力分布系统采用柔性传感器矩阵,可实时监测残肢表面压力变化。以某型系统为例,其传感器密度达每平方厘米4个,采样频率500Hz,能精准记录步行周期中压力峰值与分布轨迹。

三维压力云图可视化分析

系统通过算法将二维压力数据转化为三维云图,直观显示压力集中区域。临床案例显示,某患者接受腔胫骨前侧压力峰值达22kPa,远超安全阈值,经调整后压力降至12kPa,穿戴舒适度显著提升。

生物力学反馈优化设计

结合运动捕捉技术,系统可分析残肢在步态周期中的位移与压力协同关系。例如,某研究通过压力-位移曲线发现,接受腔后壁过度挤压会导致患者步态不对称,调整后步态对称性提高40%。

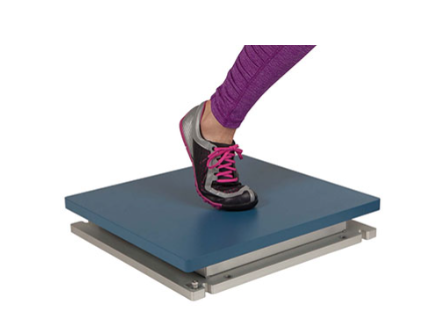

标准化测试流程

患者穿戴特制压力袜后,在跑台上完成步行测试,系统同步采集压力数据与步态参数。测试时长15分钟,覆盖3个完整步行周期。

多维度数据分析

系统自动生成压力分布报告,包含峰值压力、压力中心轨迹、接触面积等指标。医生通过对比正常步态数据库,定位异常压力区域。

迭代式接受腔优化

根据压力报告,技师采用CAD/CAM技术调整接受腔几何形状。例如,某患者通过减少接受腔前壁厚度,使髌骨下方压力降低18%,穿戴满意度从60分提升至85分。

Q1:压力分布系统能否预防残肢溃疡?

A:通过持续监测压力热点,系统可提前识别溃疡风险区域。临床数据显示,规范使用该系统的患者溃疡发生率降低60%。

Q2:系统适用于哪些截肢类型?

A:覆盖小腿、大腿及上肢截肢患者,传感器柔性设计可适配不同残肢形态。

Q3:动态监测对步态训练有何帮助?

A:实时压力反馈可纠正异常步态模式,例如通过降低接受腔外侧压力,改善外翻步态。

Q4:压力舒适度是否存在客观标准?

A:行业共识将压力舒适度分为三级:安全区(<10kPa)、警戒区(10-15kPa)、危险区(>15kPa)。

Q5:系统能否与智能家居设备联动?

A:部分系统支持蓝牙传输,可将压力数据同步至手机APP,实现远程康复管理。

压力分布系统通过动态监测与三维建模技术,突破了传统评估的主观性与静态性局限。其核心价值在于将压力数据转化为可操作的适配参数,推动假肢设计从经验驱动向数据驱动转型。未来,随着传感器精度提升与AI算法优化,该技术有望实现接受腔的智能自适应调节,为截肢患者提供更精准的康复支持。