脊髓损伤导致神经信号传导中断,引发躯干肌群失用性萎缩与本体感觉缺失。患者常出现坐位时身体前倾、侧倾或后仰,动态重心转移时易失衡跌倒。临床数据显示,不完全损伤患者中,62%存在坐位平衡障碍,而完全损伤者这一比例高达89%。传统训练依赖治疗师主观判断,难以量化平衡参数,导致训练强度与恢复进程脱节。

1. 三维力分布可视化技术

力板内置的压电传感器阵列可实时采集足底压力数据,生成三维力分布云图。例如,患者长坐位时,系统可精确识别臀部压力中心偏移轨迹,若偏移幅度超过3cm即触发预警,提示躯干控制不足。这种量化反馈使治疗师能精准定位失衡点,而非依赖经验推测。

2. 动态重心轨迹追踪算法

通过分析患者坐位旋转时的重心位移速度与加速度,系统可计算动态稳定性指数(DSI)。当DSI值>0.8时,表明患者具备进行跨步训练的潜力;若DSI<0.5,则需优先强化核心肌群。这种分级标准为个性化方案制定提供了客观依据。

第一阶段:静态平衡重建(1-4周)

训练目标:建立基础躯干控制能力

关键技术:

双足对称承重训练:要求患者将足底压力均匀分布于力板左右区域,误差控制在±5%以内

视觉反馈训练:通过力板投影的实时压力云图,引导患者调整坐姿

典型案例:某C5损伤患者经2周训练,坐位维持时间从12秒延长至3分钟,压力中心偏移幅度减少67%

第二阶段:动态平衡进阶(5-8周)

训练目标:提升多方向重心转移能力

关键技术:

前后倾斜训练:在力板上完成15°前倾与10°后仰动作,要求重心位移速度控制在0.2m/s以内

左右侧移训练:通过力板分区提示,完成10cm侧向重心转移,保持躯干垂直度>85°

突破点:引入随机扰动模式,模拟日常坐姿调整场景,提升环境适应性

第三阶段:功能性平衡强化(9-12周)

训练目标:实现坐-站转移等复杂动作控制

关键技术:

坐位起立训练:结合力板与表面肌电(sEMG)监测,优化起立时股四头肌与竖脊肌的激活时序

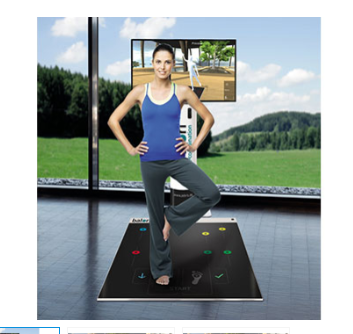

虚拟现实(VR)整合训练:在力板反馈基础上叠加VR场景,要求患者完成取物、转身等组合动作

成果展示:某T6损伤患者经系统训练后,成功完成独立坐位起立,重心转移时间缩短至1.8秒

Q1:力板训练是否适用于完全性脊髓损伤患者?

A:适用于ASIA分级C级以上患者。完全损伤者需先通过电刺激诱发肌电活动,再结合力板进行被动重心调整训练。

Q2:训练频率如何安排?

A:初期每周3次,每次20分钟;中期每周4次,每次30分钟;后期维持每周2次,每次40分钟。需根据疲劳度动态调整。

Q3:家庭训练可否替代专业设备?

A:不可完全替代。力板提供的毫米级压力数据与实时反馈是家庭训练无法实现的,但可通过软垫训练维持基础能力。

Q4:平衡改善后如何预防退化?

A:建立“每周2次核心训练+每月1次力板评估”的维持方案,重点强化腹横肌与多裂肌等深层稳定肌群。

Q5:训练中出现头晕如何处理?

A:立即停止动态训练,转为静态坐位维持。检查血压与血糖水平,调整训练强度至头晕前一个等级。

力板技术通过量化压力分布与动态追踪,将脊髓损伤患者的坐位平衡训练从经验驱动转向数据驱动。渐进式干预策略遵循神经可塑性原理,通过分层刺激激活残存运动通路,最终实现从静态维持到功能应用的跨越。这种科技与康复医学的深度融合,为重度残疾患者的功能重建提供了创新解决方案。