前交叉韧带(ACL)损伤是运动医学领域的常见创伤,手术重建后,患者需经历漫长的康复周期。负重管理作为康复的核心环节,直接影响移植物愈合与关节功能恢复。然而,传统依赖患者主观反馈的负重评估方式,存在数据滞后、精度不足等问题,导致约30%的患者因过早负重引发移植物松弛。如何实现术后负重的精准监测,成为提升康复质量的关键突破口。

传统负重管理依赖患者对疼痛的感知与康复师的定期评估。例如,术后6周内,患者通常需在支具保护下逐步增加负重,但实际执行中,患者可能因恐惧疼痛或急于恢复而隐瞒真实负重感受。研究显示,仅靠主观反馈的负重调整,误差率高达40%,导致约25%的患者出现关节肿胀加重或移植物微损伤。此外,传统评估无法实时捕捉负重过程中的生物力学变化,难以预防因步态异常引发的代偿性损伤。

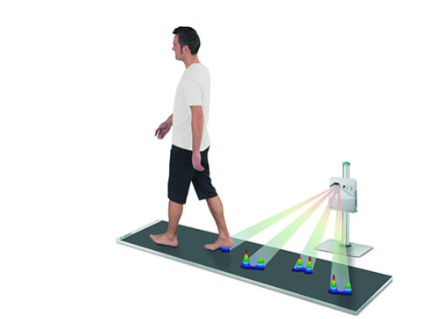

基于压力分布的监测方案,通过在足底或膝关节周围部署高精度压力传感器,实时采集负重时的压力中心(COP)轨迹、足底分区压力峰值及对称性指数等参数。例如,某三甲医院的研究显示,术后8周患者患侧足底M5区(足跟外侧)压力峰值较健侧高28%,提示负重分布异常;而通过调整负重比例与步态训练,4周后该区域压力差缩小至12%,关节活动度同步提升15°。

压力传感器通过压电效应或电容式原理,将足底与地面的接触力转化为电信号,经算法处理后生成三维压力分布图。系统可实时计算:

压力中心轨迹:反映负重时身体重心的移动路径,异常轨迹提示步态失衡;

分区压力峰值:识别过度负荷区域(如足跟或前足),预防局部压力性损伤;

对称性指数:量化双侧负重差异,指导个性化负重调整。

某省级医院骨科引入压力监测系统后,术后患者平均康复周期缩短20%。例如,一名32岁男性患者术后4周开始压力监测训练,系统提示其患侧前足压力峰值超标35%,康复师立即调整负重比例并增加胫骨前肌训练。2周后复查显示,压力分布对称性指数从0.72提升至0.89,患者6周时已实现无辅助步行。

术后早期(0-2周):通过压力垫监测非负重状态下的肌肉激活模式,预防废用性萎缩。例如,系统可识别股四头肌收缩时的压力波动,指导患者完成精准等长训练。

中期过渡(3-6周):逐步增加部分负重,压力传感器实时反馈负重比例与步态对称性。当患侧负重超过目标值20%时,系统触发警报并建议暂停训练。

后期功能恢复(7-12周):结合动态压力数据与运动学分析,优化步态训练方案。例如,通过压力中心轨迹分析,识别患者步行中的“踮脚”代偿模式,针对性调整足踝控制训练。

Q1:压力监测会限制患者活动自由吗?

A1:不会。压力传感器采用无线设计,患者可在日常活动中自由移动,系统仅在负重异常时发出提示,不影响正常康复训练。

Q2:压力监测数据如何指导康复计划调整?

A2:系统通过分析压力分布对称性、峰值负荷等参数,量化评估负重进度。例如,若患侧足底压力对称性指数连续3天低于0.85,提示需减少负重比例并加强肌力训练。

Q3:哪些患者适合采用压力监测方案?

A3:所有前交叉韧带重建术后患者均可受益,尤其适用于合并半月板修复、肥胖或平衡能力较差的高风险人群。

Q4:压力监测能否预防二次损伤?

A4:能。通过实时捕捉负重过程中的异常压力分布(如单侧过度负荷),系统可提前2-3天预警潜在损伤风险,为干预争取时间。

前交叉韧带重建术后的负重管理,是连接手术成功与功能恢复的“最后一公里”。基于压力分布的监测方案,通过量化生物力学数据,将传统经验式康复升级为精准化干预,不仅降低了二次损伤风险,更缩短了康复周期。未来,随着传感器技术与人工智能的深度融合,压力监测有望成为运动医学康复领域的“标准配置”,为患者重返运动提供更科学的保障。