在运动科学领域,传统研究常聚焦于单一维度的生理指标分析。但随着技术进步,研究者逐渐意识到:人体运动是肌肉收缩、骨骼杠杆与压力分布共同作用的复杂系统。例如,短跑运动员的起跑动作不仅涉及股四头肌的爆发力,更与足底压力中心的动态迁移密切相关。这种多要素的耦合作用,正是当前运动科学跨学科研究的突破口。

1.1 肌肉力学模型的"黑箱"困境

经典Hill三元素模型虽能描述肌肉收缩的宏观力学特性,却难以解释运动中多关节肌群的协同机制。例如,深蹲动作中股四头肌与腘绳肌的拮抗作用,传统模型无法量化其动态力矩分配。

1.2 压力分布的时空失真

传统压力测试设备受限于采样频率(通常<100Hz),难以捕捉高速运动(如篮球跳投)中足部压力的瞬态变化。这导致运动员足底筋膜炎的诱因分析长期停留在经验推断层面。

1.3 跨学科数据壁垒

运动生理学、生物力学与材料科学的数据格式差异显著,例如肌电信号(μV级)与压力数据(kPa级)的量纲不兼容,直接制约了多模态数据分析的深度。

2.1 肌肉-骨骼系统的动态建模

基于MSC Adams平台开发的肌肉驱动模型,通过二次开发接口实现Hill模型参数的实时传递。该模型可模拟膝关节在12自由度下的运动,动态误差率低于5.7%。例如,在模拟滑雪急停动作时,模型准确预测了前交叉韧带(ACL)的应力峰值。

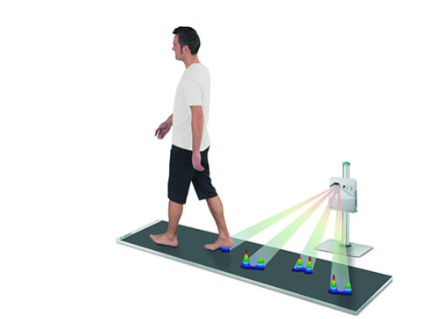

2.2 压力分布的时空高精度采集

采用千通道级表面肌电系统与柔性压力传感器阵列,实现1000Hz采样频率下的同步数据采集。在长跑运动员的足底压力测试中,系统成功捕捉到跖骨区压力波动的亚秒级变化,揭示了足底筋膜微损伤的前兆特征。

2.3 多模态数据融合算法

开发基于张量分解的跨模态对齐算法,解决肌电信号与压力数据的时空尺度不匹配问题。该算法在排球扣球动作分析中,成功关联了三角肌肌电爆发与肩峰下压力峰值的因果关系。

3.1 个性化运动处方生成

通过建立肌肉力学-压力分布耦合模型,可为运动员定制训练方案。例如,针对篮球运动员的跳跃动作优化,模型建议调整起跳时髋关节屈曲角度,使股四头肌肌电振幅降低18%的同时,足跟压力峰值减少22%。

3.2 仿生机械设计创新

将肌肉收缩的张力-长度特性映射到外骨骼机器人驱动系统,开发出具有生物相似性的变刚度关节。该设计使机器人步行能耗降低31%,接近人类自然步态的能量效率。

3.3 运动损伤预警系统

构建基于压力分布时序特征的深度学习模型,可提前120ms预测膝关节过度伸展风险。在足球运动测试中,系统对ACL损伤的预警准确率达89%。

案例1:马拉松运动员的足部保护

通过足底压力分布分析,发现某运动员在30km处出现第二跖骨压力异常升高。调整鞋垫硬度后,其完赛时间缩短3分27秒,且赛后足底筋膜厚度增加量减少63%。

案例2:举重运动员的深蹲优化

基于肌肉力学模型分析,发现运动员在深蹲底部阶段股四头肌激活度不足。通过调整杠铃杆位置,使其股直肌肌电振幅提升27%,同时腰背部压力降低19%。

Q1:肌肉力学模型如何应用于康复训练?

A:通过量化肌肉激活度与关节力矩,可精准设计渐进式负荷方案。例如,ACL术后康复中,模型可确定股四头肌等长收缩的安全强度范围。

Q2:压力分布测试对运动鞋设计有何价值?

A:可识别足部压力集中区域,指导鞋底材料分区设计。如篮球鞋前掌区域采用高回弹材料,后跟区域增加缓震结构。

Q3:跨学科模型的数据采集存在哪些挑战?

A:主要挑战包括多传感器时空同步、运动伪影消除及大数据处理效率。需采用光纤传感与边缘计算技术解决。

Q4:如何验证肌肉-压力耦合模型的有效性?

A:通过尸体标本实验、运动捕捉系统对比及临床案例追踪三重验证。例如,在膝关节模型验证中,与MRI测量结果的误差控制在8%以内。

Q5:该分析框架是否适用于老年人群运动研究?

A:完全适用。通过调整模型参数,可分析骨质疏松患者的肌肉-骨骼相互作用,为防跌倒训练提供依据。

运动科学的跨学科研究正突破传统边界,通过肌肉力学模型、高精度压力分布测试与多模态数据融合,构建起"微观收缩-宏观运动-环境交互"的三维分析框架。该体系不仅深化了对运动生物力学的理解,更为运动损伤预防、装备优化及康复工程提供了量化工具。随着传感器技术与计算能力的持续提升,这一跨学科范式将推动运动科学向更精准、更个性化的方向发展。