在老龄化社会加速到来的今天,老年人群的步态稳定性已成为衡量生活质量的关键指标。据相关研究,超过三成老年人存在步态异常问题,跌倒风险显著增加。传统评估方法如观察法、量表法虽能提供初步判断,却难以捕捉步态的细微变化。而压力分布系统的出现,为步态稳定性评估开辟了新的技术路径——通过量化足底压力分布,建立科学基准值,实现精准评估与动态监测。

步态稳定性与老年健康

步态稳定性是维持身体平衡、预防跌倒的核心能力。随着年龄增长,肌肉力量衰退、关节灵活性下降、神经反应迟缓等因素,导致老年人步态周期延长、步幅缩短、步速减缓,跌倒风险骤增。跌倒已成为老年人群伤残和死亡的首要原因,科学评估步态稳定性迫在眉睫。

传统评估方法的局限性

传统评估方法依赖主观观察或简单量表,难以量化步态的细微变化。例如,观察法无法捕捉足底压力分布的动态特征;量表法虽能提供定量数据,却无法反映压力集中区域等关键信息。这些局限性使得传统方法难以满足老年健康管理的精细化需求。

压力分布系统的技术优势

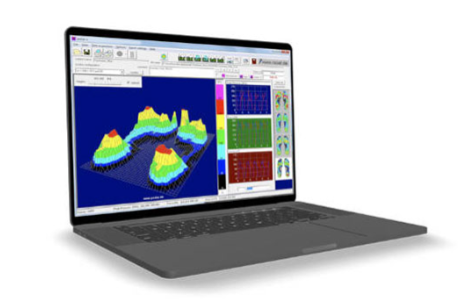

压力分布系统通过集成高精度传感器阵列,实时采集足底各区域的压力峰值、接触面积、压力中心轨迹等参数,将无形的压力场转化为可视化数据图谱。其非侵入性、高灵敏度和精准的数据分析能力,为步态稳定性评估提供了全新的技术视角。

基准值的类型与意义

建立压力分布系统的基准值,需明确两类核心指标:

静态基准值:反映老年人在静止站立时的足底压力分布特征,如足跟、前脚掌的压力占比,用于评估基础平衡能力。

动态基准值:捕捉行走过程中的压力变化规律,如步态周期内的压力峰值轨迹、支撑相与摆动相的压力转移模式,用于评估动态平衡能力。

这两类基准值共同构成步态稳定性评估的“标尺”,为个性化干预提供科学依据。

基准值的建立方法

建立基准值需遵循以下步骤:

数据采集:使用压力分布系统采集老年人群的足底压力数据,覆盖不同速度、地形和健康状态。例如,采集正常步态、缓慢步态、负重步态下的压力参数。

参数提取:从原始数据中提取关键指标,如压力峰值、接触面积、压力中心轨迹长度等。

基准值计算:采用统计学方法确定基准值范围。例如,以健康老年人群体数据的第5百分位至第95百分位作为正常基准范围。

动态调整机制:结合老年人的健康状态变化,定期更新基准值。例如,对于患有骨关节疾病的老年人,需根据疾病进展调整动态基准值。

基准值的应用场景

建立的基准值可应用于以下场景:

早期筛查:通过对比个体压力数据与基准值,识别步态异常风险。例如,若前脚掌压力占比持续高于基准范围,可能提示神经肌肉控制问题。

个性化干预:根据基准值偏差制定针对性训练方案。例如,对于压力中心轨迹偏移的老年人,可通过平衡训练调整步态模式。

康复效果评估:通过动态监测压力参数的变化,量化康复训练的效果。例如,若步态周期内的压力转移模式逐渐接近基准值,表明平衡能力改善。

随着技术的进步,压力分布系统的基准值建立将向更高精度、更智能化方向发展。例如,结合人工智能算法,实现压力数据的自动分析;通过可穿戴设备,实现长期动态监测。这些创新将推动老年步态评估从“经验判断”迈向“数据驱动”,为老年健康管理提供更科学的决策支持。

Q1:压力分布系统如何捕捉步态的细微变化?

A1:系统通过高密度传感器阵列实时采集足底压力数据,结合高速采样技术,捕捉步态周期内的压力峰值、接触面积等参数的动态变化,实现细微特征的量化分析。

Q2:基准值是否适用于所有老年人?

A2:基准值需根据老年人群体的健康状态、年龄范围等因素分层建立。例如,健康老年人与患有骨关节疾病的老年人需采用不同的基准范围。

Q3:如何判断基准值是否需要更新?

A3:当老年人的健康状态发生显著变化(如疾病进展、康复训练效果)时,需重新采集压力数据并更新基准值,以确保评估的准确性。

Q4:压力分布系统能否用于家庭健康管理?

A4:随着可穿戴压力传感技术的发展,系统已逐步向便携化、家庭化方向发展,未来可通过智能鞋垫等设备实现家庭步态监测。

Q5:基准值建立是否需要专业人员操作?

A5:基准值的建立需由具备生物力学、康复医学背景的专业人员完成,以确保数据采集、参数提取和基准值计算的规范性。

本文围绕“老年人群步态稳定性评估中压力分布系统的基准值建立”展开,分析了步态评估的必要性、传统方法的局限性,提出了利用压力分布系统建立基准值的策略。通过明确基准值类型、建立方法和动态调整机制,为老年健康管理提供了科学工具。未来,随着技术的进步,基准值建立将更加精准、智能,推动老年步态评估迈向新阶段。