体操作为一项融合力量、柔韧与艺术性的竞技项目,对运动员技术动作的精准度要求极高。传统训练依赖教练经验观察与运动员主观反馈,难以捕捉动作细节中的生物力学缺陷,导致技术优化效率低下。三维动作捕捉系统的引入,为体操训练开辟了科学化新路径。

体操动作涉及多关节协同运动,例如自由体操中的空翻动作,需精确控制躯干旋转角度、腿部摆动幅度及落地缓冲力度。传统训练中,教练通过肉眼观察判断动作质量,存在两大局限:

空间分辨率不足:人类视觉难以捕捉0.5°以内的关节角度偏差,而此类微小误差可能直接影响动作稳定性;

时间维度缺失:动作过程是连续的力学传递链,传统训练无法实时分析关节受力随时间的变化规律。

以平衡木项目为例,运动员在0.1米宽的木条上完成跳跃、旋转等动作,传统训练难以量化落地时踝关节的冲击力分布,导致反复试错训练效率低下。

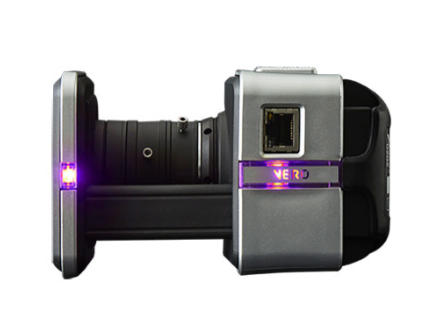

三维动作捕捉系统通过布置于场地周围的8-12台高速红外摄像机,结合反射标记球,实时采集运动员全身200余个关节点的三维坐标,精度达0.1毫米级别。其技术优势体现在三方面:

1. 动作轨迹的全息解析

系统以120Hz采样频率记录动作过程,生成关节角度-时间曲线。例如,在单杠回环动作中,可精确量化肩关节外展角从起始位到最高点的变化速率,揭示发力顺序是否符合生物力学最优路径。

2. 关节受力的动态建模

基于捕捉数据构建人体多体动力学模型,通过逆动力学算法计算关节力矩。以跳马项目中的“踺子后手翻直体后空翻”为例,系统可分析起跳阶段髋关节的伸展力矩与膝关节的缓冲力矩配比,判断是否符合“下肢优先发力”的生物力学原则。

3. 肌肉激活模式的可视化

结合表面肌电信号,系统将关节运动数据与肌肉收缩强度关联。例如,在双杠支撑摆动动作中,可同步显示三角肌前束、肱二头肌的激活时序,识别“代偿性发力”导致的能量浪费。

基于捕捉数据的生物力学分析,可为体操训练提供三大优化方向:

1. 技术动作的“误差修正”

通过对比理想动作模型与实际捕捉数据的偏差,系统生成关节角度修正指令。例如,在高低杠的“特卡切夫腾越”动作中,若捕捉数据显示摆动腿的髋关节屈曲角比标准值小5°,系统将提示运动员增加摆腿幅度。

2. 负荷管理的“科学配比”

分析动作过程中的关节峰值受力,优化训练负荷。例如,若捕捉数据显示落地动作中膝关节承受力超过体重的8倍,系统将建议调整落地技术或增加下肢力量训练。

3. 损伤预防的“风险预警”

通过长期数据积累,建立运动员动作模式的“生物力学指纹”。若某次训练中捕捉数据显示肩关节旋转速度异常增加,系统可预警潜在肩袖损伤风险,指导教练调整训练强度。

Q1:三维动作捕捉系统如何提高体操训练效率?

A:通过高精度关节数据解析,量化动作细节偏差,避免传统训练的“经验依赖”,实现精准修正。

Q2:该系统能否用于儿童体操训练?

A:可针对儿童骨骼发育特点调整模型参数,分析动作对生长板的影响,优化训练安全性。

Q3:系统数据如何与教练经验结合?

A:教练可通过可视化界面查看关节受力热力图,结合自身经验制定“数据+经验”的复合训练方案。

Q4:三维捕捉技术能否替代教练?

A:系统提供客观数据支撑,但动作艺术性、节奏感等主观评价仍需教练指导,二者是互补关系。

Q5:该技术是否适用于康复训练?

A:可分析康复期患者的关节活动度、肌肉控制能力,为物理治疗提供量化指标。

三维动作捕捉系统通过生物力学建模与数据驱动分析,将体操训练从“经验主导”推向“科学精准”。其价值不仅在于动作优化,更在于为运动员提供个性化的技术提升路径,降低损伤风险,延长运动寿命。随着技术迭代,该系统有望成为体操训练的“标准配置”,推动竞技水平与训练效率的双重突破。