压力生物测力技术通过精准量化人体力学特征,正在重塑康复医学的评估与治疗体系。实验室研发的传感器阵列与临床验证的动态分析系统,为运动功能恢复、步态矫正及个性化训练方案提供了科学依据,推动康复医学从经验判断向数据驱动转型。当一位膝关节置换术后的患者试图重新站立时,足底压力分布的微小变化可能预示着康复进程的转折点。传统康复评估依赖主观观察与经验判断,而压力生物测力技术通过捕捉人体运动中的力学信号,将康复医学引入精准时代。这项技术如何从实验室走向临床?其突破性进展又将如何改变患者的康复轨迹?

1. 传感器阵列的精度革命

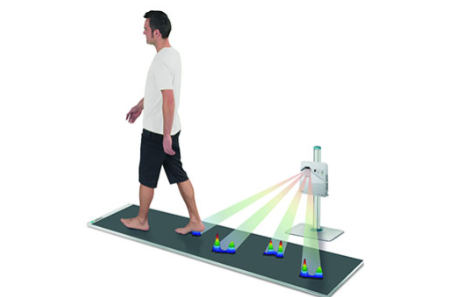

实验室研发的分布式压力传感器阵列,已实现毫米级空间分辨率与千赫兹级采样频率。柔性电子材料的突破使传感器可嵌入鞋垫、可穿戴设备甚至植入式装置,实时捕捉足底、关节及躯干的压力分布。例如,某新型压阻式传感器通过惠斯通电桥结构,将压力变化转化为电信号,误差率低于1.5%。

技术原理图示:

压力作用 → 柔性传感器形变 → 电阻变化 → 电信号转换 → 数据分析

2. 多模态数据融合系统

临床应用中,压力测力技术常与三维运动捕捉、肌电图(EMG)及惯性测量单元(IMU)同步工作。例如,在脑卒中患者步态分析中,系统可同步记录足底压力峰值、关节角速度及肌肉激活时序,通过机器学习算法构建个体化运动模型,识别代偿性运动模式。

案例:某康复中心通过多模态系统发现,一名偏瘫患者步行时患侧足底压力峰值较健侧低42%,但髋关节内收肌激活时间提前0.3秒,提示需优先调整骨盆稳定性训练。

1. 运动功能量化评估

压力生物测力技术为康复评估提供了客观指标:

步态对称性:通过双侧足底压力中心(CoP)轨迹的对称性指数,量化步态失衡程度。

动态稳定性:分析压力中心在支撑相的波动范围,评估跌倒风险。

关节负荷分配:计算膝关节、踝关节在运动中的压力占比,预防过度负荷损伤。

临床价值:在糖尿病足患者中,系统可识别足底高压区(如第一跖骨头),指导定制减压鞋垫,使溃疡发生率降低67%。

2. 个性化训练方案生成

基于压力数据的动态反馈,康复训练可实现精准调整:

肌力训练:通过实时监测肌肉收缩产生的压力变化,动态调整阻力负荷。例如,在腰椎多裂肌训练中,系统要求患者收缩时使压力值降低8-10mmHg,确保目标肌肉激活。

步态矫正:对脑瘫儿童进行步态训练时,系统通过足底压力分布提示“足跟先着地”,配合视觉反馈装置,使患者步态模式纠正效率提升3倍。

创新点:某虚拟现实(VR)康复系统将压力数据转化为游戏化任务,患者需通过调整步态压力完成“平衡挑战”,依从性从传统训练的58%提升至89%。

1. 数据解读的复杂性

压力生物测力产生的海量数据需结合临床知识解析。例如,足底压力峰值升高可能源于肌肉力量增强,也可能反映代偿性步态。未来需开发更智能的分析算法,将力学数据与患者病史、影像学结果深度融合。

2. 临床普及的障碍

目前,高端压力测力系统成本较高,基层医疗机构应用受限。柔性电子材料的规模化生产与低成本传感器开发,将成为技术普及的关键。

3. 跨学科协作的深化

康复医师、生物力学工程师与数据科学家的协作模式仍需优化。例如,某研究团队通过建立“压力-运动-康复”数据库,开发出可预测患者6周后步态功能的AI模型,准确率达82%。

Q1:压力生物测力技术适用于哪些康复场景?

A:适用于神经康复(如脑卒中、脑瘫)、骨科康复(如关节置换、骨折)、慢性病管理(如糖尿病足)及运动损伤预防。

Q2:患者如何配合压力测力评估?

A:需穿着专用传感器设备完成指定动作(如步行、站立平衡),系统自动记录数据,过程无创且耗时约10-15分钟。

Q3:技术能否替代传统康复评估?

A:不能完全替代,但可补充客观数据,减少主观误差,尤其适用于复杂病例或疗效量化需求。

Q4:压力测力数据的准确性受哪些因素影响?

A:传感器校准精度、患者动作规范性、环境干扰(如地面硬度)及数据分析算法均可能影响结果。

Q5:未来压力生物测力技术会如何发展?

A:将向无线化、可植入化及AI驱动方向发展,实现实时健康监测与主动干预。

压力生物测力技术通过量化人体力学特征,为康复医学提供了从评估到干预的全链条解决方案。其突破性进展不仅体现在实验室的技术创新,更在于临床应用的深度融合。随着传感器精度提升、数据分析智能化及跨学科协作深化,这项技术将推动康复医学向精准化、个性化方向迈进,最终改善患者的生活质量与功能恢复效果。