在竞技体育的激烈赛场上,运动员们每一次突破极限的冲刺、跳跃与对抗,都伴随着运动损伤的风险。数据显示,超六成专业运动员职业生涯中遭遇过至少一次严重损伤,而心理压力与生物力学失衡正是两大隐形推手。如何通过技术手段精准捕捉压力信号、预防运动损伤?生物测力技术给出了创新答案。

生物测力技术通过压力分布监测、肌肉电信号分析与动态平衡评估,量化运动员身体承受的压力负荷,结合心理状态数据,构建“生理-心理”双维度预警模型。该技术可提前识别肌肉过度紧张、关节受力异常等损伤风险,为个性化训练方案提供科学依据。

运动损伤并非偶然事件,而是生理与心理压力共同作用的结果。

生理层面:肌肉长期处于高张力状态会导致筋膜粘连,增加拉伤风险;关节受力不均则可能引发髌骨软化症、踝关节韧带损伤等慢性问题。例如,篮球运动员在急停跳投时,若膝关节内扣角度超过15°,髌骨轨迹偏移风险将提升3倍。

心理层面:焦虑情绪会引发“注意力隧道效应”,使运动员对周围环境的感知范围缩小。研究显示,压力状态下的运动员反应时间延长,碰撞受伤概率显著增加。此外,过度追求“完美表现”的心理暗示,可能让运动员忽视身体发出的疲劳信号,强行完成高难度动作。

生物测力技术通过多维度数据采集,将抽象的压力转化为可量化的指标,为损伤预防提供精准导航。

1. 压力分布可视化:识别“隐形负荷”

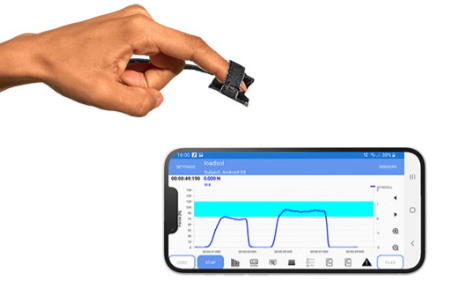

利用柔性压力传感垫,可实时监测运动员足底、关节接触面的压力峰值与分布模式。例如,跑步者若出现足弓内侧压力集中,可能提示足底筋膜过度拉伸;而膝关节内侧压力异常升高,则需警惕半月板损伤风险。

2. 肌肉电信号分析:捕捉“微疲劳”信号

表面肌电仪(sEMG)通过检测肌肉收缩时的电活动,量化肌肉疲劳程度。当股四头肌的均方根振幅(RMS)持续超过基准值时,表明肌肉已进入过度疲劳状态,此时进行深蹲训练将大幅提升膝关节损伤风险。

3. 动态平衡评估:预警“失衡危机”

借助三维力台,可分析运动员在单腿站立、变向跑等动作中的重心偏移量与稳定性指数。若闭眼单脚站立时间缩短,或变向时重心偏移超过标准范围,提示本体感觉退化,需加强核心肌群与平衡训练。

4. 心理压力整合模型:打破“身心割裂”

结合心率变异性(HRV)与唾液皮质醇检测,生物测力系统可构建“生理-心理”压力图谱。当HRV的低频/高频比值升高,同时皮质醇水平持续超标,表明运动员处于高压状态,此时需调整训练强度并介入心理疏导。

生物测力技术的核心价值在于将损伤预防前置,通过个性化干预实现健康管理闭环。

1. 动态调整训练负荷

根据压力分布数据,系统可自动生成“负荷-恢复”周期建议。例如,若监测到跟腱压力峰值连续3天超过阈值,系统将触发预警,建议减少跳跃训练并增加离心收缩练习。

2. 定制化技术动作优化

通过动作捕捉与压力同步分析,可精准定位技术缺陷。如高尔夫球手若出现腰椎过度前凸,系统会结合足底压力数据,建议调整站位宽度与挥杆节奏,降低腰椎间盘压力。

3. 心理压力干预策略

当心理压力指数超标时,系统将推送渐进式肌肉放松(PMR)训练方案,指导运动员通过深呼吸与肌肉交替收缩,快速降低交感神经兴奋度。

Q1:生物测力技术能完全避免运动损伤吗?

A:无法完全避免,但可降低风险。通过实时监测压力异常,提前调整训练方案,可减少因过度负荷或技术错误导致的损伤。

Q2:普通运动爱好者是否需要使用生物测力设备?

A:有条件者可尝试基础版压力垫或肌电仪,用于监测跑步姿势或力量训练中的肌肉激活模式。但需结合专业指导解读数据。

Q3:生物测力技术与传统体检有何区别?

A:传统体检关注静态指标,而生物测力技术聚焦动态压力与功能状态,可捕捉运动中的实时风险,更适用于运动员与高强度运动人群。

Q4:压力管理训练具体包含哪些内容?

A:包括渐进式肌肉放松、表象训练、正念呼吸等,旨在降低焦虑水平、提升注意力集中度,减少因心理压力引发的动作变形。

生物测力技术通过量化生理压力与心理负荷,为运动员构建了一道“数字防护网”。它不仅揭示了运动损伤的深层机制,更通过动态监测与个性化干预,将健康管理从“事后补救”推向“事前预防”。对于追求极限的运动员而言,这项技术既是“损伤预警器”,也是“性能优化器”,助力他们在安全与突破之间找到最佳平衡点。