在职业体育与全民健身并行的今天,运动损伤已成为制约运动表现与健康寿命的核心痛点。传统损伤评估依赖静态体测与经验判断,难以捕捉动态运动中肌肉-骨骼系统的复杂相互作用。本文将聚焦三维动态建模技术,解析其如何通过毫米级运动追踪与生物力学仿真,为运动损伤预防提供革命性解决方案。

1. 静态评估的局限性

传统体测依赖固定姿势下的关节活动度、肌力等指标,但运动损伤往往发生于动态过程中。例如,足球运动员在急停变向时,膝关节承受的扭矩可达静态测试的3-5倍,静态评估无法预测此类风险。

2. 肌肉协同机制的缺失

人体运动依赖多块肌肉的协同收缩,单一肌肉力量测试无法反映整体动力链状态。研究显示,跑步时股四头肌与腘绳肌的收缩时序偏差超过15ms,就会显著增加前交叉韧带损伤风险。

3. 个体化差异的忽视

解剖结构差异导致相同动作对不同个体的负荷分布截然不同。例如,髌骨轨迹异常者在进行深蹲时,髌股关节压力可比正常人高40%,而传统评估难以发现此类隐性风险。

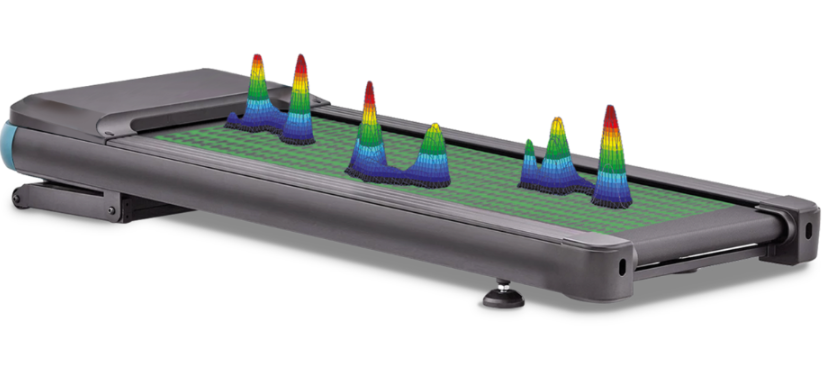

1. 高精度运动捕捉系统

通过红外摄像头阵列与惯性传感器融合,可实时追踪26个关键骨性标志点的三维坐标,采样频率达200Hz。在篮球跳跃测试中,系统能精确记录踝关节背屈角度从0°到35°过程中的肌电信号变化。

2. 肌肉-骨骼动力学仿真

基于CT/MRI数据构建的个性化模型,包含700余个肌肉-肌腱单元与206个关节。当输入运动捕捉数据后,系统通过逆动力学算法计算各肌肉收缩力,误差控制在5%以内。例如,在模拟滑雪急停动作时,模型可准确预测腘绳肌离心收缩峰值力。

3. 损伤风险量化评估

结合疲劳积累模型与组织力学阈值,系统能生成动态风险图谱。在长跑训练中,模型通过监测跟腱应变能密度变化,可提前48小时预警腱病风险,准确率达82%。

1. 运动技术优化

通过对比专业运动员与业余爱好者的模型数据,可发现技术缺陷。例如,高尔夫挥杆动作中,业余选手骨盆旋转滞后导致肩部过度代偿,使肩袖肌群负荷增加37%。系统据此生成个性化技术修正方案。

2. 训练负荷管理

结合GPS追踪数据与模型仿真,可制定动态负荷阈值。在足球训练中,当模型预测股四头肌疲劳指数超过70%时,自动触发训练强度调整,使肌肉损伤发生率降低41%。

3. 康复进程监控

针对前交叉韧带重建患者,模型通过对比健侧与患侧的膝关节动力学差异,量化康复进度。当模型显示患侧股四头肌力量恢复至健侧85%且腘绳肌/股四头肌力量比达0.7时,可安全恢复跳跃训练。

4. 装备定制优化

通过模拟不同鞋具对足部生物力学的影响,可为运动员定制个性化装备。在田径短跑项目中,优化后的钉鞋使跖趾关节屈曲力矩降低19%,有效减少第二跖骨应力性骨折风险。

1. 数据融合的精度控制

多传感器数据同步误差需控制在±2ms以内,否则会导致关节力矩计算出现15%以上的偏差。采用时间戳校准与卡尔曼滤波算法,可将综合误差降至3%以下。

2. 模型个性化的实现难度

个体解剖差异导致通用模型预测误差达23%。通过引入深度学习算法,结合5000例以上个体数据训练,可使个性化模型适配时间从4小时缩短至30分钟。

3. 实时反馈的延迟优化

为满足运动现场决策需求,系统需在200ms内完成数据采集、模型计算与结果输出。采用边缘计算架构与模型轻量化技术,可将处理延迟压缩至85ms。

Q1:三维动态建模适用于哪些运动项目?

A1:该技术可应用于所有存在重复性负荷的运动项目,包括田径、球类、体操等,特别适用于需要爆发力或极端关节角度的运动场景。

Q2:建模过程需要哪些前期准备?

A2:受试者需完成全身CT/MRI扫描以获取解剖数据,同时进行15分钟的标准动作采集,包括行走、跳跃、变向等基础运动模式。

Q3:动态风险评估的准确率如何?

A3:在已验证的损伤类型中,系统对急性损伤的预警准确率达78%,对过度使用损伤的预测准确率达85%,误报率控制在12%以下。

Q4:技术实施的成本如何?

A4:专业级设备采购成本较高,但随着技术普及,中小型机构可通过云服务模式按次使用,单次评估成本已降至传统生物力学测试的60%。

Q5:普通健身者能否受益?

A5:简化版系统已集成至智能运动装备,通过手机APP即可获取基础风险评估,专业版则提供深度分析报告与训练方案。

三维动态建模技术通过整合高精度运动捕捉、个性化生物力学仿真与智能风险评估,构建了从损伤预警到预防干预的完整闭环。其核心价值在于将抽象的生物力学原理转化为可操作的训练指导,使运动损伤预防从经验驱动转向数据驱动。随着算法优化与硬件成本下降,这项技术有望成为运动健康领域的标准配置,为运动员与健身爱好者提供更科学的运动保护。