本文聚焦运动技术诊断领域,深度解析动作特征量化方法的核心价值。通过揭示传统诊断的局限性,结合多维度量化技术,阐述如何通过运动学、动力学及生物电信号的融合分析,实现技术动作的精准诊断与优化,为运动员和教练提供科学化训练新思路。

在竞技体育中,技术动作的毫厘之差往往决定成败。传统诊断依赖教练经验与肉眼观察,存在两大痛点:

主观性偏差:不同教练对同一动作的评估可能存在分歧,例如游泳划手动作的入水角度,经验判断难以统一标准。

细节盲区:高速运动中,肉眼无法捕捉关节旋转、肌肉收缩等微观变化,如短跑起跑时髋关节的初始角度对爆发力的影响。

案例启示:某省级游泳队曾通过高速摄影发现,运动员划手后段动作接近等速,而国际顶尖选手在此阶段持续加速。这一细微差异通过传统观察难以察觉,却直接影响竞速成绩。

量化方法通过多维度数据采集与分析,构建技术动作的“数字画像”,其核心流程可分为三步:

1. 运动学参数采集:捕捉动作的“空间轨迹”

利用红外线摄影机与高速摄像机,记录身体关节点的三维坐标变化。例如:

角速度分析:通过贴在关节处的反光标记点,计算旋转速度,识别高尔夫挥杆中髋关节与肩关节的“延迟旋转”是否符合动力链原理。

轨迹优化:在篮球投篮动作中,量化手腕、肘关节的运动轨迹,对比标准模型,发现“手肘外展”等低效动作模式。

2. 动力学参数解析:揭示力量的“传递路径”

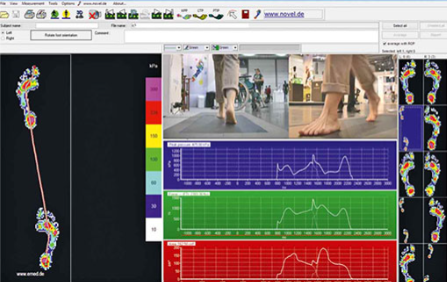

通过测力板与压力分布系统,测量地面反作用力与关节力矩。典型应用包括:

落地缓冲分析:在跳远项目中,量化落地时膝关节弯曲角度与地面冲击力的关系,优化缓冲策略以降低运动损伤风险。

力量传导效率:分析铅球投掷中从腿部到躯干再到手臂的力量传递顺序,识别“力量泄漏”环节。

3. 生物电信号融合:解码肌肉的“激活时序”

肌电图(EMG)技术可记录肌肉收缩时的电活动,用于:

协同控制评估:在射箭动作中,检测背阔肌与三角肌的激活时序,判断是否符合“背肌先启动、肩部后稳定”的生物力学原则。

疲劳监测:通过肌电信号的频谱分析,识别肌肉疲劳的早期信号,调整训练强度。

量化技术已渗透至多个运动项目,其价值体现在:

个性化训练方案:根据运动员的量化数据,定制专属技术模型。例如,为短跑运动员设计“髋关节旋转角度-步频”的优化曲线。

实时反馈训练:将量化数据转化为声光信号,指导运动员即时调整动作。如游泳训练中,通过水下传感器提示划手力度是否达标。

损伤预防:通过量化分析动作的力学负荷,识别高风险姿势。例如,在排球扣球动作中,监测肩关节的冲击力,预防过度使用损伤。

Q1:量化分析是否会取代教练的经验判断?

A:量化提供客观数据支撑,但教练的经验仍不可替代。二者结合可实现“数据校准经验、经验解读数据”的互补效应。

Q2:普通健身爱好者能否受益于量化技术?

A:随着可穿戴设备的普及,基础量化功能(如步态分析、运动强度监测)已进入大众市场,帮助用户科学规划训练。

Q3:量化分析的局限性是什么?

A:部分复杂动作(如体操的空翻)仍需结合3D运动捕捉与仿真模型;此外,数据解读需结合运动项目特性,避免“唯数据论”。

Q4:如何选择适合的量化设备?

A:根据需求分层选择:入门级可用智能手机慢动作拍摄辅助分析;专业级需配备运动捕捉系统与测力平台。

Q5:量化分析能否用于比赛策略制定?

A:通过对手的技术动作量化对比,可识别其优势与弱点。例如,分析乒乓球选手的发球旋转类型与落点分布,制定针对性接发球策略。

动作特征量化方法通过运动学、动力学与生物电信号的融合分析,将技术诊断从“经验主义”推向“数据科学”。其价值不仅在于提升训练效率,更在于为运动员构建“可量化、可优化、可预测”的技术成长路径。随着传感器技术与人工智能的发展,量化分析正从实验室走向训练场,成为竞技体育与大众健身的“技术杠杆”。