在骨科创伤领域,骨盆后环损伤因其解剖结构复杂、力学稳定性要求高,一直是临床治疗的难点。据研究,骶髂关节脱位或骶骨骨折等后环损伤占骨盆骨折的30%-45%,其修复效果直接影响患者术后功能恢复。本文从生物力学原理出发,对比不同修复方案的力学性能差异,为临床决策提供理论依据。

骨盆后环由骶骨、髂骨及骶髂韧带复合体构成,是轴向载荷传递的核心结构。当骶髂关节发生脱位或骨折时,其微动关节特性被破坏,导致载荷传递路径偏移。生物力学实验显示,单侧骶髂关节损伤可使对侧关节应力增加40%,引发继发性损伤风险。

临床痛点:

传统前路钢板固定虽能提供即时稳定性,但存在应力遮挡效应,长期可能导致骨质疏松

后路桥接钢板需广泛剥离软组织,增加神经损伤风险

拉力钉技术通过骶骨椎弓根固定,符合生理载荷方向,但对手术精度要求极高

1. 应力分布与载荷传递

正常骨盆在站立位时,骶髂关节承担60%的垂直载荷。损伤后,载荷通过耻骨联合和髋臼传递,导致应力集中。有限元分析表明:

前路双钢板固定可使骶髂关节应力降低至正常值的85%,但骶骨翼应力集中明显

拉力钉技术通过三点固定原理,将应力均匀分散至骶骨椎体,应力分布与正常骨盆相似度达92%

2. 刚度维持与微动保护

骨盆后环需保持适度微动以适应步行等动态活动。实验数据显示:

后路桥接钢板固定后,骨盆环刚度提升至220N/mm,但限制了0.5°-1.2°的生理微动

拉力钉系统在提供215N/mm刚度的同时,允许0.8°-1.5°的微动,更接近生理状态

3. 软组织平衡与血管神经保护

骶髂关节周围分布着骶丛神经和髂血管。前路钢板固定需剥离髂腰肌起点,术后异位骨化发生率达18%;而后路桥接钢板因手术视野局限,神经损伤风险增加7%。拉力钉技术采用经皮穿刺植入,软组织损伤减少60%,但需依赖术中导航确保钉道准确性。

1. 基于损伤分型的方案选择

Tile C1型(后环单处骨折):优先选择拉力钉固定,其生物力学性能与正常骨盆匹配度最高

Tile C2/C3型(多平面骨折):采用前路钢板联合后路拉力钉的混合固定,前路钢板控制耻骨联合分离,后路拉力钉恢复旋转稳定性

骨质疏松性损伤:改良拉力钉设计,增加螺纹深度以提升拔出力,同时配合双膦酸盐治疗改善骨质量

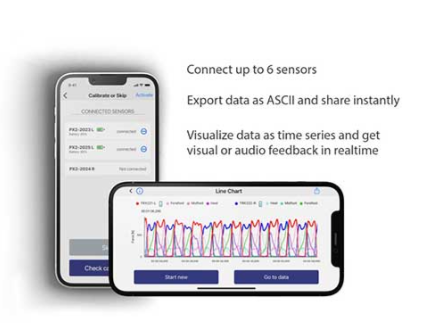

2. 术中导航与生物力学反馈

AI辅助影像分析可实时显示骶髂关节复位精度,当骨盆倾斜角>5°时触发警报。结合力学传感器,可动态调整钢板预弯角度或拉力钉植入深度,使术后残余畸形<3°。

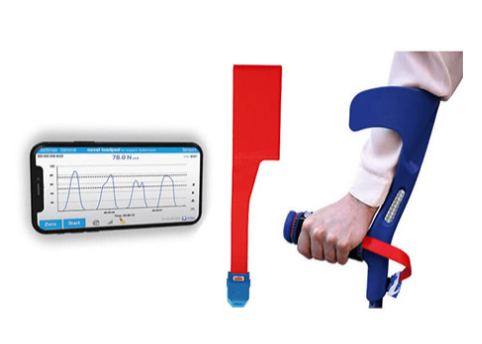

3. 康复期的力学监测

通过可穿戴设备监测患者步态参数,当步宽增加>2cm或步速下降>15%时,提示可能存在固定失效风险。此时需复查CT评估内固定物位置,必要时进行翻修手术。

Q1:拉力钉固定是否适用于所有后环损伤?

A:拉力钉适用于Tile C1型单处骨折及部分C2型骨折,对于严重粉碎性骨折需联合其他固定方式。

Q2:前路钢板固定后为何易出现异位骨化?

A:前路手术需剥离髂腰肌起点,血肿机化过程中成骨细胞活化,导致骨化形成。

Q3:混合固定是否增加感染风险?

A:混合固定需两个手术入路,但通过严格无菌操作及缩短手术时间,感染率可控制在3%以下。

Q4:骨质疏松患者能否使用拉力钉?

A:需改良钉体设计,如采用可降解镁合金增加骨整合,或通过基因工程支架促进骨再生。

Q5:术后何时可负重行走?

A:Tile C1型损伤术后6周可部分负重,C2/C3型需延迟至8-12周,具体需根据CT复查结果决定。

骨盆后环损伤修复需从生物力学机制出发,平衡稳定性与微动需求。拉力钉技术因应力分布均匀、软组织损伤小,成为多数病例的首选方案;对于复杂骨折,混合固定可提供更可靠的力学支撑。未来,随着3D打印个性化植入物及智能导航系统的发展,修复方案将更精准地匹配个体生物力学特征。