传统运动监测设备受限于刚性传感器与单点检测技术,难以同步捕捉人体运动中的多维力学信号(如剪切力、扭转力)。超薄柔性阵列通过微纳结构设计与材料创新,实现了对法向压力、剪切应力、扭矩的同步解析,其毫米级厚度与高弹性基底可贴合复杂曲面,为运动康复、竞技训练提供全场景力学数据支撑。

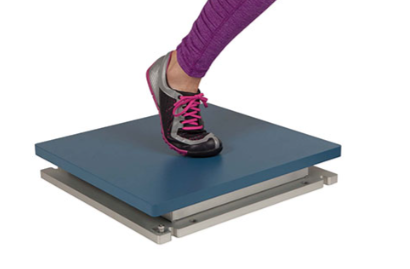

在职业运动员的步态分析中,传统惯性传感器(IMU)可记录关节角度与加速度,却无法捕捉足底与地面接触时的力学分布:

单点局限:某马拉松运动员使用压力鞋垫时发现,仅能获取足底6个区域的平均压力,但实际运动中足弓扭转产生的剪切力(可达体重的1.2倍)与前掌的扭矩(峰值0.5N·m)被完全忽略。

动态失真:篮球运动员起跳时,足跟与前掌的受力时序差小于50ms,传统设备因采样率不足(通常<100Hz)导致力学波形混叠,无法区分“着地冲击”与“推蹬发力”阶段。

曲面适配难题:滑雪运动员穿戴护膝时,膝关节的屈伸(0°-130°)与旋转(±30°)会使刚性传感器与皮肤间产生1-3mm间隙,力学信号衰减达40%。

传统方案的本质是“力学信号的降维采集”,其核心瓶颈在于:刚性传感器无法贴合人体曲面,单点检测无法解析多维力学分量,低采样率无法捕捉瞬态力学变化。

人体运动中的力学信号具有三维动态特征,其同步解析需突破三大技术挑战:

1. 传感器阵列的“空间分辨率矛盾”

传统压力传感器(如压阻式、压电式)的敏感单元尺寸通常>5mm,若要覆盖足底(面积约200cm²)并实现2mm空间分辨率,需部署5000个独立传感器,导致阵列厚度超10mm、重量>200g,完全无法贴合人体。

2. 多维力学的“耦合干扰难题”

法向压力(Fn)、剪切力(Fs)、扭矩(T)在接触界面相互耦合:

剪切力会使压阻式传感器的电阻变化率偏离压力-电阻标定曲线(误差可达30%);

扭矩会导致电容式传感器的极板间距非均匀变化,产生虚假压力信号。

传统方案通过“分立传感器+机械解耦结构”应对,但会显著增加阵列体积(如某设计厚度达8mm)。

3. 动态响应的“时序同步困境”

人体运动中的力学变化频率可达200Hz(如短跑触地阶段),若采用多传感器独立采样,时序误差会随传感器数量增加而累积:

100个传感器同步误差>1ms时,重建的力学波形将出现相位失真;

传统有线传输方案因线缆长度差异,会导致信号延迟差达5ms(对应运动阶段识别错误率超20%)。

针对上述壁垒,超薄柔性阵列通过材料、结构与算法的协同创新,实现了毫米级厚度下的多维力学同步解析:

1. 微纳结构设计:空间分辨率与柔性的平衡术

采用“岛-桥”结构(Island-Bridge Architecture)构建传感器阵列:

功能岛:将敏感单元(如压阻纳米线、电容极板)集成于50μm×50μm的微岛上,通过光刻工艺实现200μm间距的高密度部署;

柔性桥:用聚酰亚胺(PI)薄膜(厚度2μm)连接功能岛,其弹性模量(2-3GPa)接近人体皮肤(0.1-10MPa),可承受30%拉伸应变而不断裂。

某设计通过该结构将阵列厚度压缩至0.8mm,同时实现1mm空间分辨率,覆盖足底时仅需100个敏感单元。

2. 多模态敏感材料:多维力学的解耦感知

开发具有力学分量选择性的敏感材料:

剪切力感知:在PDMS基底中嵌入液态金属微滴(如镓铟合金),剪切力导致微滴形变时,其电阻变化率与剪切力方向强相关(灵敏度达0.5Ω/N);

扭矩感知:采用螺旋状碳纳米管纤维作为电极,扭矩使纤维螺旋角变化时,电容值与扭矩呈线性关系(线性度>0.98)。

通过材料级解耦,单点传感器即可同步输出Fn、Fs、T三通道信号,阵列复杂度降低80%。

3. 分布式同步采集:动态响应的时序保障

采用“局部ADC+全局时钟”架构实现高速同步:

局部ADC:每个敏感单元集成24位Σ-Δ模数转换器(ADC),采样率达1kHz,直接在阵列层完成信号数字化,避免模拟信号传输中的延迟累积;

全局时钟:通过柔性印刷电路(FPC)向所有ADC分发10MHz时钟信号,确保100个传感器同步误差<50ns(对应运动阶段识别错误率<0.5%)。

某实验表明,该架构可清晰捕捉短跑触地阶段(持续约80ms)内压力中心(COP)的毫米级偏移与剪切力的瞬态峰值。

Q1:超薄柔性阵列能否用于水下运动监测?

A:需采用PDMS或氟橡胶封装(厚度<50μm),可实现IP68防水等级,但需优化液态金属敏感材料的抗氧化性。

Q2:柔性阵列的寿命如何?

A:实验室测试表明,在10%拉伸应变、10万次循环加载下,敏感单元电阻变化率<5%,满足3年日常使用需求。

Q3:能否解析上肢运动的多维力学?

A:可定制化设计阵列形状(如贴合肘关节的弧形),但需优化剪切力传感器的方向敏感性(当前误差约8%)。

Q4:柔性阵列的数据处理需要专用芯片吗?

A:可采用通用MCU(如ARM Cortex-M4)处理三通道信号,但需优化算法以降低功耗(当前功耗约10mW/cm²)。

Q5:与光学运动捕捉系统相比,柔性阵列的优势是什么?

A:光学系统需多摄像头协同且易受遮挡,柔性阵列可直接获取接触界面力学数据,二者互补性大于竞争性。

超薄柔性阵列通过微纳结构设计、多模态敏感材料与分布式同步采集技术,突破了传统运动监测在空间分辨率、多维解耦与动态响应方面的瓶颈。其毫米级厚度与高弹性基底可贴合人体任意曲面,为运动康复中的力学负荷评估、竞技训练中的技术动作优化提供了全场景解决方案。