肌肉功能恢复是康复治疗的核心目标,其动态测量需结合多维度评估工具。本文从肌肉收缩力、神经支配状态、运动协调性三大维度切入,解析皮褶厚度法、表面肌电分析、关节活动度评估等技术的联合应用逻辑,揭示“动态监测-阶段反馈-方案迭代”的闭环评估体系,为临床康复提供可落地的技术路径。

维度一:肌肉收缩力——力量生成的“底层引擎”

肌肉收缩力是完成动作的基础。评估时需区分“绝对力量”(如最大等长收缩)与“耐力”(如持续收缩时长)。例如,中风患者初期可能仅能产生微弱收缩,但通过表面肌电分析可捕捉到神经信号的微弱波动,为早期康复提供依据。随着治疗推进,需逐步增加抗阻训练,观察肌肉力量的渐进提升。

维度二:神经支配状态——信号传递的“神经高速公路”

神经损伤会导致肌肉“失联”,表现为肌电图(EMG)信号消失或紊乱。通过在目标肌群粘贴电极,表面肌电系统可实时采集电信号。若患者尝试握拳时,前臂肌群能检测到清晰信号,说明神经传导通路基本恢复;若信号微弱或延迟,则需调整神经修复方案。这种评估方式避免了主观观察的误差,为神经康复提供了量化指标。

维度三:运动协调性——多肌群协作的“交响乐”

正常运动依赖多块肌肉的精准协同。例如,步行时,髋、膝、踝关节的屈伸需按特定时序配合。通过三维运动分析系统,可记录关节活动轨迹,计算肌肉激活的同步性。若患者行走时,股四头肌与腘绳肌的收缩时序错乱,可能导致步态异常,需通过针对性训练重建协调模式。

工具一:表面肌电分析——肌肉活动的“实时翻译器”

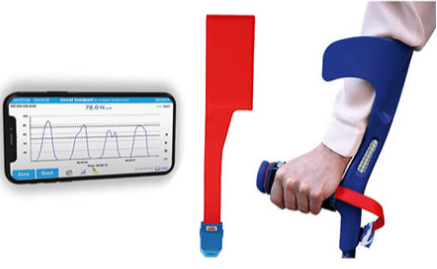

表面肌电通过电极捕捉肌肉收缩时的电信号,将生物电转化为可视化波形。其优势在于无创、实时,可捕捉到肉眼难以观察的细微收缩。例如,在偏瘫患者康复中,肌电反馈训练能让患者通过屏幕看到自己的肌肉活动强度,从而主动调整发力,逐步重建运动控制能力。

工具二:皮褶厚度与围度测量——肌肉量的“间接推算师”

通过测量腹部、大腿等部位的皮褶厚度,结合公式估算体脂率,进而推算肌肉量。围度测量则通过软尺记录臂围、腿围等变化。两者结合可反映肌肉维度的增减,但需注意操作标准化:测量时需保持皮肤平整,同一部位重复测量取平均值,以减少误差。

工具三:关节活动度评估——运动范围的“量角器”

关节活动度(ROM)是衡量运动功能的重要指标。通过量角器测量关节屈伸、旋转的角度,可判断是否存在挛缩或僵硬。例如,肩周炎患者康复中,若肩关节外展角度从初始的受限状态逐步扩大,说明治疗有效。

动态评估的核心价值在于形成“监测-反馈-调整”的闭环。例如,一位脊髓损伤患者康复初期,表面肌电显示下肢肌群信号微弱,治疗方案以神经电刺激为主;中期信号增强后,加入抗阻训练;后期通过运动分析发现步态协调性不足,则增加平衡训练。每一阶段的评估结果都直接指导下一阶段的治疗方向,避免“一刀切”的康复模式。

肌肉功能恢复的动态评估是康复治疗中的“导航系统”,它通过多维度、连续性的监测,为治疗决策提供精准依据。从肌肉收缩力到神经支配状态,再到运动协调性,每一项指标都像拼图的一块,共同勾勒出患者康复的全貌。未来,随着技术的进步,评估工具将更便携、更智能,但核心逻辑始终不变:以患者为中心,用科学的方法丈量康复的每一步。

Q1:表面肌电分析适用于哪些康复场景?

A:适用于神经损伤(如中风、脊髓损伤)、运动损伤康复及运动员训练监控,可评估肌肉活性、指导生物反馈训练。

Q2:关节活动度评估的注意事项有哪些?

A:需在温暖、放松的环境下进行,避免疼痛诱发肌肉痉挛;测量时固定关节近端,确保量角器轴心与关节中心对齐。

Q3:如何区分肌肉萎缩是病理性的还是缺乏运动导致的?

A:病理性萎缩通常伴随肌力下降、肌电图异常或神经损伤史;缺乏运动导致的萎缩多对称出现,肌力与日常活动能力匹配。

Q4:动态评估与单次评估有何本质区别?

A:动态评估通过连续追踪功能变化,能识别短期波动(如水肿、疼痛)与长期趋势,为方案调整提供更可靠的依据。

Q5:康复初期如何选择评估工具?

A:优先选择无创、易操作的技术,如皮褶厚度测量、关节活动度评估;神经损伤患者可联合表面肌电分析,早期捕捉神经信号。