本文聚焦体育训练场景下高精度运动学测量设备的选型与应用,从设备类型、技术原理、选型要点及实际应用场景展开分析。通过解析光学动作捕捉、惯性传感器、力学测力台等核心设备的技术特性,结合灵敏协调、力量爆发、动作姿态等训练需求,提出适配不同场景的设备选型策略,为体育训练科学化提供技术支撑。

1. 光学动作捕捉系统:毫米级精度的“运动显微镜”

通过高速红外摄像机阵列,实时追踪标记点的三维空间坐标,构建人体运动轨迹模型。其核心优势在于非接触式测量,适用于复杂环境下的高精度捕捉。例如,在滑雪训练中,系统可分解运动员的回转动作,分析髋关节、膝关节的转动角度,帮助优化技术动作。

2. 惯性传感器(IMU):抗干扰的“运动记录仪”

集成加速度计、陀螺仪及磁力计,通过角动量守恒原理测量姿态角、角速度及加速度。其体积小、抗电磁干扰强,适用于水下、野外等动态环境。例如,在游泳训练中,IMU可记录运动员划水周期的加速度变化,分析左右臂发力对称性,预防运动损伤。

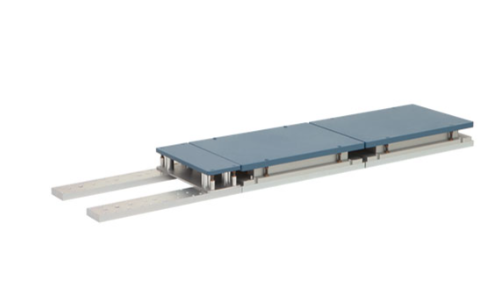

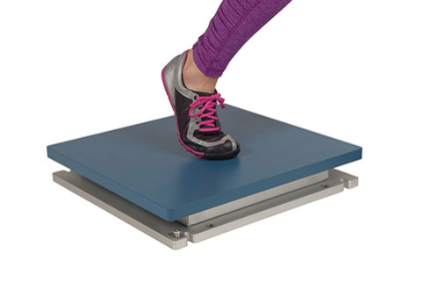

3. 力学测力台:量化力量的“数据基石”

通过压电传感器记录地面反作用力、力矩等动力学参数,分析步态周期中的压力峰值与平衡稳定性。例如,在篮球训练中,测力台可捕捉起跳时的垂直爆发力,结合动作捕捉数据,评估跳跃效率与落地稳定性。

1. 训练目标导向:灵敏协调 vs 力量爆发

灵敏协调训练:需选择支持多目标追踪的设备,如光学动作捕捉系统,可同步分析多个关节的运动时序,评估动作衔接流畅度。

力量爆发训练:优先选择高采样率的力学测力台,捕捉瞬态力学特征,如起跳时的峰值力与冲量。

2. 环境适应性:室内静态 vs 户外动态

室内静态训练:光学系统因精度高、稳定性强成为首选,但需考虑场地空间与标记点布置成本。

户外动态训练:惯性传感器因抗干扰能力强、部署灵活,更适合滑雪、越野跑等场景。

3. 数据维度需求:单一参数 vs 多模态融合

单一参数分析:如仅需测量步频,可选择轻量化IMU或智能鞋垫。

多模态融合:若需同步分析动作姿态、肌肉激活与力学输出,需选择支持多设备数据同步的系统,如光学捕捉+肌电传感器+测力台的组合方案。

1. 短跑训练:起跑姿态优化

通过光学动作捕捉系统,分解起跑阶段的髋关节、膝关节角度变化,结合测力台记录的地面反作用力,分析“蹬伸-摆腿”动作的力学效率,帮助运动员调整发力顺序。

2. 游泳训练:划水技术改进

惯性传感器固定于运动员腕部,记录划水周期的加速度曲线,结合水下摄像机拍摄的动作视频,量化左右臂划水角度差异,指导运动员纠正“不对称划水”问题。

3. 康复训练:步态对称性评估

力学测力台记录患者行走时的压力分布,分析左右腿支撑相与摆动相的时长比例,结合动作捕捉数据,评估康复效果并制定个性化训练计划。

高精度运动学测量设备通过量化运动参数,为体育训练提供了“数据眼睛”,使教练与运动员能够精准定位技术短板,制定针对性训练方案。从光学捕捉的毫米级精度到惯性传感器的抗干扰能力,从力学测量的瞬态特征到多模态数据的融合分析,设备选型需紧密围绕训练目标、环境条件与数据需求展开。未来,随着传感器技术与人工智能算法的进步,运动学测量设备将进一步向轻量化、智能化方向发展,成为体育训练科学化的核心工具。

Q1:高精度运动学测量设备在体育训练中的核心价值是什么?

A:核心价值在于将运动参数量化,为技术优化提供数据依据,减少经验判断的误差,提升训练效率与安全性。

Q2:如何选择适合户外训练的测量设备?

A:优先选择抗干扰能力强、部署灵活的设备,如惯性传感器或防水型智能鞋垫,避免光学系统因环境光干扰导致的数据波动。

Q3:多模态数据融合对训练分析有何意义?

A:多模态融合可同步分析动作姿态、肌肉激活与力学输出,揭示运动表现背后的生物力学机制,为技术改进提供全面依据。

Q4:康复训练中如何利用测量设备评估效果?

A:通过力学测力台记录步态压力分布,结合动作捕捉数据,量化关节活动度与肌肉力量恢复情况,动态调整训练强度。

Q5:未来运动学测量设备的发展趋势是什么?

A:趋势包括传感器微型化、算法智能化与设备无线化,实现实时反馈与个性化训练指导,降低使用门槛。