在体育训练、康复医学与虚拟现实领域,人体动作的完整轨迹记录是优化技术动作、评估运动损伤风险的核心依据。传统视频分析因视角限制难以捕捉三维空间中的细微动作,而现代运动学测量技术通过多传感器融合与智能算法,实现了从关节旋转到肢体摆动的全维度追踪。本文将解析如何通过技术手段破解动作捕捉的三大难题。

光学式捕捉系统的技术演进

被动式光学系统通过在关节处粘贴反光标记点,利用多台高速摄像机同步拍摄,根据三角定位原理计算标记点空间坐标。主动式系统则采用自带光源的LED标记点,在暗光环境中仍能保持高精度。为避免遮挡问题,标记点布局需遵循“非对称分布原则”——左右肢体标记点错位排列,确保系统能通过拓扑结构识别肢体段。例如,在肩部捕捉中,前侧与后侧标记点需形成非共面结构,防止因手臂遮挡导致数据丢失。

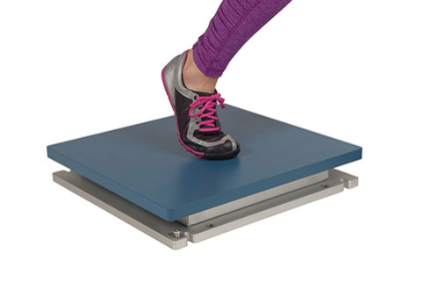

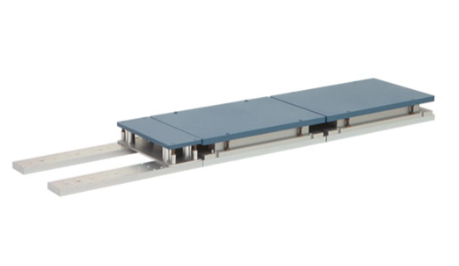

惯性传感器的便携化突破

微型六轴惯性测量单元(IMU)可直接粘贴于皮肤或嵌入运动装备,通过加速度计与陀螺仪的融合算法,实时输出角速度与线加速度。在头部旋转测量中,五组IMU组成的传感器阵列通过空间平均算法,可将软组织变形带来的误差降低。自适应滤波技术能根据冲击强度动态调整信号截止频率,在足球头球动作中,前额冲击的轨迹还原精度可达亚毫米级。

信号噪声的智能过滤

运动捕捉产生的原始数据包含大量高频噪声,传统固定截止频率滤波会过度削减有效信号。连续小波变换(CWT)通过分析信号时频特性,可针对不同冲击特征生成自适应滤波参数。在短跑起跑动作中,该技术能保留髋关节快速伸展时的高频成分,同时滤除肌肉震颤带来的低频干扰,使角速度曲线与实际动作吻合度提升。

三维模型的动态校准

标记点数据需通过骨骼绑定技术转化为生物力学模型。研究人员采用“刚性结构匹配法”,将标记点几何拓扑与标准人体模型进行比对,自动修正因皮肤滑动导致的位移偏差。在体操空翻动作捕捉中,系统通过对比躯干标记点与脊柱模型的相对位置,可实时调整腰部关节中心坐标,确保旋转轴线的计算精度。

运动技术诊断的量化升级

在短跑训练中,系统通过捕捉髋、膝、踝关节的角位移曲线,可量化评估大腿前摆与小腿折叠技术。若膝关节角位移峰值低于标准值,表明运动员小腿折叠不充分,需加强腘绳肌力量训练。跳高项目中,起跳瞬间踝关节角速度的突变点分析,能帮助教练优化助跑与踏跳的衔接时机。

康复医学的动态监测

脑损伤患者的头部旋转轨迹记录是评估神经功能恢复的关键指标。可穿戴头带通过五组IMU的协同工作,可连续监测患者日常活动中的头部运动范围。当系统检测到旋转加速度持续低于健康人群阈值时,物理治疗师可针对性设计颈部肌群强化方案,防止因长期制动导致的关节僵硬。

运动学测量技术的核心在于“感知-传输-计算”的全链条优化:光学系统解决空间定位难题,惯性传感器突破场景限制,智能算法实现噪声分离与模型校准。从职业运动员的技术微调,到康复患者的运动功能重建,精准的动作轨迹捕捉正在重塑人类对运动科学的认知边界。

Q1:光学捕捉系统与惯性传感器的主要区别是什么?

A:光学系统依赖外部摄像机定位,精度高但易受遮挡影响;惯性传感器自主计算运动参数,便携性强但存在累积误差,两者常结合使用。

Q2:如何解决标记点被遮挡导致的轨迹中断问题?

A:通过增加冗余标记点、采用非对称布局,以及利用人体运动学约束条件(如关节活动范围)进行数据插值修复。

Q3:运动捕捉技术能用于哪些非体育场景?

A:可应用于虚拟现实交互、动画制作、手术动作模拟、老年人跌倒风险评估等领域。

Q4:自适应滤波算法的核心优势是什么?

A:能根据信号特征动态调整参数,在保留有效高频成分的同时抑制噪声,避免传统固定参数滤波导致的信息丢失。

Q5:三维重建过程中如何确保模型准确性?

A:通过刚性结构匹配、多视角校准与生物力学约束条件(如关节旋转轴固定)进行多层级验证,确保模型与实际运动一致。