运动康复中,肌肉力量与维度的精准评估是制定个性化康复方案的关键。本文从多维度测量需求出发,解析生理机能、生物力学、神经肌肉控制等评估维度,结合徒手肌力测试、三维步态分析等技术手段,提出一套涵盖力量、维度、功能恢复的综合测量实施方案,助力科学康复。

在运动康复领域,肌肉力量与维度的恢复不仅是身体功能重建的核心指标,更是预防二次损伤、提升运动表现的关键。然而,传统单维度测量方法(如仅通过体重变化或简单力量测试)往往难以全面反映康复进程。如何通过多指标综合评估,精准捕捉肌肉力量与维度的动态变化,成为康复从业者与患者共同关注的焦点。本文将从问题本质出发,解析综合测量的技术路径与实施策略。

肌肉力量与维度的恢复涉及生理、力学、神经控制等多层面变化,单一测量手段易陷入“以偏概全”的困境。例如:

徒手肌力测试:虽能快速分级,但无法量化肌肉收缩速度、耐力等细节;

围度测量:仅反映肌肉体积,难以区分脂肪堆积与肌肉肥大;

静态平衡测试:忽略动态运动中的肌肉协调性需求。

案例启示:某膝关节术后患者,围度恢复至术前水平,但步态分析显示患侧支撑期缩短,提示深层肌肉力量未完全恢复。若仅依赖围度数据,可能过早增加负重训练,导致关节压力过大。

综合测量需覆盖以下核心维度,形成“评估-干预-再评估”的闭环:

1. 生理机能评估:力量与耐力的量化基础

等速肌力测试:通过专业设备测量关节在不同角度下的最大力量,精准定位薄弱肌群(如股四头肌与腘绳肌的力量比值);

功能性动作测试:如深蹲、单腿硬拉,模拟日常动作模式,评估肌肉在复合运动中的协同能力;

代谢指标监测:结合心率变异性(HRV)与血乳酸水平,判断肌肉耐力恢复阶段。

2. 生物力学评估:动作模式与力学效率分析

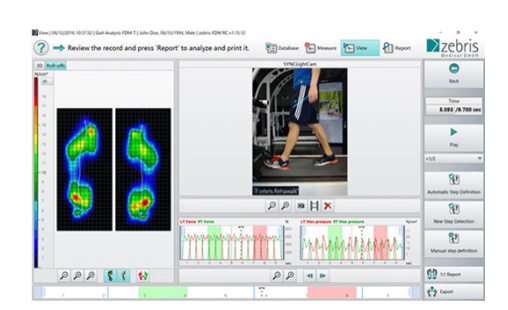

三维步态分析:利用高速摄像机捕捉关节运动轨迹,计算步幅、步频、关节力矩等参数,识别异常代偿模式(如髋关节内收角度过大);

压力分布测试:通过足底压力板或智能鞋垫,分析重心转移路径,优化平衡训练方案。

3. 神经肌肉控制评估:本体感觉与反应速度

闭眼单腿站立测试:评估前庭系统与本体感觉的整合能力;

反应时测试:通过灯光或声音刺激,测量肌肉从接收信号到收缩的延迟时间,判断神经传导效率。

初筛阶段:采用徒手肌力测试与围度测量快速定位问题区域;

深度评估:结合等速肌力测试、步态分析,明确肌肉力量失衡与动作模式缺陷;

方案制定:根据评估结果设计针对性训练(如离心收缩训练改善肌肉控制,动态平衡训练增强稳定性);

动态调整:每阶段复测关键指标(如关节活动度、平衡时间),优化训练参数。

Q1:肌肉围度增加但力量未提升,可能是什么原因?

A:可能存在肌肉肥大但神经募集能力不足,或脂肪堆积导致围度虚高。需结合等速肌力测试与体脂率分析综合判断。

Q2:平衡能力差,应该优先训练哪部分肌肉?

A:需区分类型——若为静态平衡差,重点强化踝关节与核心肌群;若为动态平衡差,需加强髋关节稳定肌与视觉-前庭系统协同训练。

Q3:康复期如何避免肌肉力量恢复不均衡?

A:采用“对抗肌群同步训练”原则(如股四头肌与腘绳肌),并通过三维步态分析监测双侧肢体对称性,及时调整训练负荷。

Q4:肌肉力量恢复后,为何运动表现仍未达标?

A:力量是基础,但运动表现还需考虑能量代谢、动作经济性等因素。建议增加高强度间歇训练(HIIT)与专项技能模拟训练。

Q5:家庭康复中如何自我评估肌肉力量?

A:可通过“30秒坐站测试”(记录30秒内完成坐站次数)评估下肢力量,或“单腿闭眼站立时间”测试平衡能力,但需定期与专业评估对比。

肌肉力量与维度的综合测量是运动康复科学化的基石。通过整合生理机能、生物力学、神经控制等多维度数据,不仅能精准定位康复瓶颈,还能为个性化训练提供量化依据。未来,随着可穿戴设备与AI分析技术的普及,实时动态评估将成为可能,进一步推动康复效率与安全性的提升。对于患者而言,理解测量背后的逻辑,主动参与评估过程,是实现“功能重建”到“运动表现提升”的关键一步。