本文将探讨运动生物力学研究的范式转型,解析单参数测量局限性,剖析多模态数据融合技术原理,并展望其在运动科学领域的创新应用,为研究者与实践者提供理论参考与实践路径。

传统运动生物力学研究依赖单一参数测量,如关节角度、地面反作用力或肌电信号。这种“孤岛式”数据采集虽能局部反映运动特征,却难以捕捉生物力学系统的复杂性。例如,跑步时膝关节损伤可能由足底压力分布异常引发,但单参数分析易忽略足-踝-膝的联动机制。

破局关键:多模态数据融合的技术逻辑

多模态数据融合通过整合力学、生理学、动力学等多维度数据,构建运动行为的“全景图”。其技术路径包含三步:

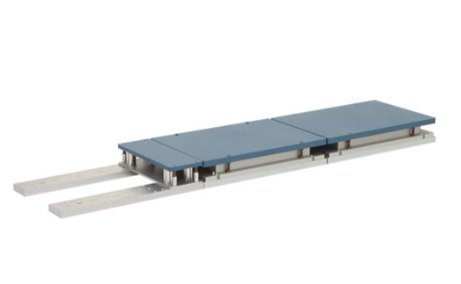

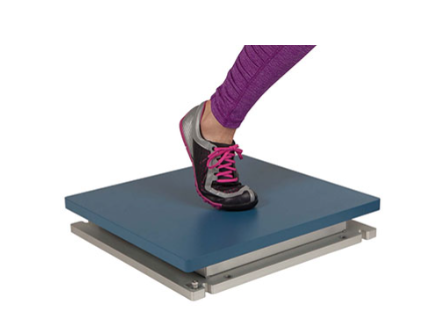

数据同步采集:使用惯性传感器、压力板、高速摄像等设备,同步捕捉运动中的空间位置、力学分布与肌肉活动;

特征提取与对齐:通过时间戳或运动事件标记(如足跟触地瞬间),将不同模态数据对齐至同一时间轴;

模型构建与验证:利用机器学习算法(如随机森林、神经网络)挖掘数据间的隐含关联,构建预测模型。

案例解析:

在跳远运动中,多模态系统可同步记录起跳瞬间的髋关节角度、竖脊肌肌电峰值、足底压力中心偏移量,通过相关性分析发现:竖脊肌激活延迟0.1秒会导致足底压力分布偏移15%,进而影响腾空高度。这一发现为运动员力量训练提供了精准靶点。

应用场景:从实验室到运动场的价值延伸

损伤预防:通过分析跑步中足底压力、膝关节力矩与骨盆旋转的协同关系,提前识别髂胫束综合征风险;

训练优化:结合高尔夫挥杆时的肩部旋转速度、躯干倾斜角与握杆力数据,定制个性化技术改进方案;

康复评估:监测卒中患者步行时的步态周期、肌肉共激活模式与关节负荷,量化康复进程。

技术挑战:

尽管前景广阔,多模态融合仍面临传感器精度、数据冗余与计算效率的平衡问题。例如,高速摄像与肌电信号的同步误差需控制在毫秒级,否则会导致运动链分析失真。

随着柔性电子传感器与边缘计算技术的发展,多模态数据采集正从实验室走向运动场。未来,运动员可通过智能运动服实时获取生物力学反馈,AI算法将自动生成训练建议,实现“感知-分析-决策”的闭环。

伦理考量:

数据隐私与算法透明性成为新课题。研究者需建立数据脱敏机制,避免运动员生物特征信息泄露;同时,开发可解释性AI模型,确保训练建议基于科学逻辑而非“黑箱”决策。

Q1:多模态数据融合是否需要昂贵设备?

A:初期投入较高,但随着柔性传感器普及,成本已大幅下降。研究者可通过模块化设计(如分阶段采购设备)降低门槛。

Q2:单参数分析是否完全过时?

A:否。在快速筛查或资源有限场景中,单参数仍具实用价值,但需明确其局限性,避免过度解读。

Q3:多模态数据能否用于大众健身?

A:可。通过简化模型(如仅采集步态周期与足底压力),可开发面向普通用户的运动风险评估工具。

Q4:数据融合会取代教练经验吗?

A:不会。数据提供客观依据,但教练需结合运动员个体差异(如心理状态、训练背景)进行综合决策。

Q5:如何解决多模态数据的同步误差?

A:采用硬件同步(如共享时钟信号)与软件校准(如动态时间规整算法)结合的方式,将误差控制在可接受范围内。

运动生物力学研究范式的转型,本质是从“局部解构”到“系统认知”的思维跃迁。多模态数据融合不仅突破了单参数测量的技术瓶颈,更推动了运动科学向精准化、个性化方向发展。未来,随着智能硬件与AI技术的融合,这一范式将进一步重塑运动训练、损伤预防与康复评估的实践逻辑,为人类运动能力的提升开辟新路径。