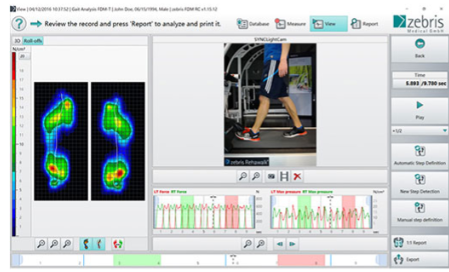

三维动作捕捉与压力分布分析系统通过高精度传感器与AI算法,实时采集运动员动作轨迹、关节角度、足底压力等数据,为教练团队提供科学化训练依据。该技术已应用于田径、体操、射箭等项目,助力运动员提升动作效率、降低损伤风险,实现从“经验驱动”到“数据驱动”的训练模式转型。

竞技体育训练长期面临三大挑战:

动作评估主观化:教练依赖肉眼观察与经验判断,难以量化动作细节(如关节活动度、发力顺序);

训练反馈滞后性:运动员需完成完整动作后才能获得教练反馈,无法实时调整技术动作;

损伤预防被动化:传统方法多通过事后治疗应对伤病,缺乏对动作模式与负荷分布的动态监测。

以射箭项目为例,运动员需在70米外命中靶心,开弓时需保持40磅拉力稳定,但传统训练中教练仅能通过目测判断姿势偏差,无法精准分析肩部旋转角度或手指发力差异。这种“模糊训练”模式导致运动员技术提升缓慢,且易因动作代偿引发慢性损伤。

该系统通过两大核心技术实现运动表现优化:

三维动作捕捉模块:采用红外光学或惯性传感器技术,以毫米级精度实时采集运动员身体关键点空间坐标,生成三维动作模型。例如,在田径项目中,系统可分解起跑阶段髋关节、膝关节、踝关节的协同发力顺序,识别“蹬地不充分”或“重心前移过晚”等技术缺陷。

压力分布分析模块:通过足底压力板或可穿戴式压力传感器,动态监测运动员与地面或器械的接触力分布。以体操项目为例,系统可分析运动员在平衡木上的足底压力中心轨迹,识别“重心偏移”或“单侧支撑过度”等稳定性问题,为动作修正提供数据支撑。

技术动作精细化打磨

在射箭项目中,系统可量化分析运动员开弓时肩部外展角度、肘部旋转幅度等参数,结合箭矢飞行轨迹数据,建立“动作-成绩”关联模型。例如,某运动员通过调整肩部外展角度5°,使箭矢离弦角度偏差减少0.3°,最终命中率提升12%。

负荷管理与损伤预防

在长跑项目中,系统可监测运动员足底压力分布变化,识别“前掌过度受力”或“内外侧压力失衡”等异常模式。教练团队据此调整跑鞋选择或训练计划,降低胫骨应力综合征、足底筋膜炎等常见损伤风险。

康复训练效果评估

在运动损伤康复阶段,系统通过对比伤前伤后的动作数据,量化评估关节活动度、肌肉发力对称性等指标。例如,某膝关节损伤运动员在康复训练中,系统显示其患侧股四头肌发力比例从65%提升至82%,表明康复效果显著。

Q1:该系统如何解决传统训练中的“动作模糊性”问题?

A:通过毫米级精度采集关节角度、发力顺序等数据,将抽象动作转化为可量化指标,例如识别射箭项目中0.1°的肩部旋转偏差。

Q2:压力分布分析对运动表现提升有何具体作用?

A:以田径起跑为例,系统可分析足底压力中心移动轨迹,优化“重心前移时机”与“蹬地发力方向”,使起跑反应时间缩短0.05秒。

Q3:该技术是否适用于所有运动项目?

A:系统具有高度可定制性,可根据项目特点调整监测参数。例如,体操项目侧重身体姿态稳定性分析,而举重项目则关注杠铃轨迹与发力效率。

Q4:运动员如何快速适应数据驱动的训练模式?

A:系统提供可视化报告与实时反馈功能,运动员可通过动作回放与数据对比,直观理解技术缺陷。例如,游泳运动员可通过水下摄像头与压力传感器数据,同步调整划水角度与推进力分布。

Q5:该技术与传统训练方法如何结合?

A:系统不替代教练经验,而是作为“科学辅助工具”。教练团队可基于数据报告制定个性化训练计划,例如在田径训练中结合系统反馈与运动员主观感受,动态调整训练强度。

三维动作捕捉与压力分布分析系统通过量化动作细节与负荷分布,为竞技体育训练提供了“显微镜级”优化方案。从技术动作打磨到损伤预防,从训练效果评估到赛前状态调整,该技术正推动训练模式从“经验驱动”向“数据驱动”转型。未来,随着AI算法与传感器技术的迭代,运动表现优化将进入“个性化、精准化、实时化”的新阶段,为竞技体育突破生理极限提供科技支撑。