长期坚持平衡评估训练对改善身体协调能力具有显著作用。通过系统训练,可激活神经系统的整合功能,提升本体感觉敏锐度,增强肌肉协同控制能力。临床研究显示,持续训练者在前庭稳定性、关节位置觉及动作衔接流畅性方面均有明显提升,且训练效果具有长期持续性。

在运动康复领域,一个被反复验证的真相逐渐浮出水面:人体协调能力的提升,本质上是一场关于神经-肌肉系统精密调控的再编程。当我们在平衡板上保持稳定时,看似简单的动作背后,实则是视觉、前庭觉、本体感觉三大系统与肌肉骨骼系统的实时对话。这种动态平衡的维持能力,正是身体协调性的核心表现。

神经整合失效

神经系统作为协调能力的"中央处理器",其整合功能异常会直接导致动作失序。小脑损伤患者常出现的辨距不良现象,正是由于神经系统无法精准计算动作幅度,导致肢体运动超出目标范围。这种神经信号的传递误差,在帕金森病患者中表现为动作启动困难与运动终止延迟的双重困境。

感觉输入紊乱

本体感觉作为肌肉运动的"空间定位系统",其功能衰退会引发连锁反应。踝关节本体感觉缺失者,在单腿站立时会出现明显的身体晃动,这种晃动并非单纯的力量不足,而是关节位置觉缺失导致的控制盲区。研究显示,前庭功能减退者在进行动态平衡测试时,身体重心偏移幅度较常人增加显著。

肌肉协同障碍

肌肉间的协同控制是协调能力的执行终端。脑卒中患者常出现的"划圈步态",本质上是屈肌群与伸肌群协同失调的结果。这种肌肉收缩时序的错乱,使得简单行走动作变得支离破碎。核心肌群力量薄弱者在进行转身动作时,常因躯干稳定性不足而出现动作分解现象。

精准评估体系构建

现代平衡评估已形成多维度的诊断框架。静态平衡测试通过观察不同站立姿势下的身体稳定性,可初步筛查基础平衡能力;动态平衡测试则通过功能性前伸测试等任务,评估预期性姿势控制能力;更先进的力板系统能精确记录身体重心移动轨迹,为训练方案制定提供量化依据。

阶梯式训练方案

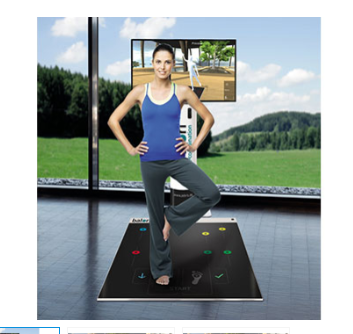

训练进程遵循"静态-动态-复杂"的递进原则。初期采用单腿站立、闭眼站立等静态训练,强化本体感觉输入;中期引入平衡板训练、抛接球任务等动态挑战,提升神经肌肉反应速度;后期通过模拟真实场景的复杂训练,如不平整地面行走、避障运动等,完成运动模式的再学习。

神经肌肉重塑机制

持续训练会引发神经系统的适应性改变。肌电图监测显示,经过训练者在进行平衡任务时,肌肉激活模式更趋高效,拮抗肌协同收缩时间缩短。这种神经控制模式的优化,使得动作执行更加经济省力。同时,前庭器官的敏感性提升,使人体在受到外力干扰时能更快启动平衡恢复机制。

平衡评估训练对协调能力的改善,本质上是神经-肌肉系统的一次全面升级。通过科学评估定位能力短板,采用阶梯式训练方案逐步突破,最终实现从感觉输入到运动输出的全链条优化。这种训练不仅提升运动表现,更能预防跌倒等意外伤害,为全生命周期的健康管理提供重要支撑。

Q1:平衡训练适合哪些人群开展?

A:适用于神经系统疾病患者、运动损伤康复者、老年人防跌倒训练,以及运动员专项能力提升等场景。

Q2:如何判断训练效果是否达标?

A:可通过观察动作流畅度、姿势控制稳定性、复杂任务完成质量等维度进行综合评估,重点关注本体感觉敏锐度和神经肌肉反应速度的提升。

Q3:日常训练需要注意哪些原则?

A:需遵循循序渐进原则,从简单任务开始逐步增加难度;保持训练持续性,每周进行多次训练;注重动作规范性,避免错误动作模式固化。

Q4:协调性提升后会有哪些直观表现?

A:日常行走更加稳健,上下楼梯时脚步控制更精准,进行体育活动时动作衔接更流畅,复杂环境中的避险能力显著增强。

Q5:平衡训练与力量训练如何结合?

A:建议先建立基础平衡能力,再叠加力量训练。可采用"平衡-力量-平衡"的循环训练模式,在力量训练前后加入平衡任务,强化神经肌肉控制能力。